センターニュース

春の訪れ~新しい年度の準備~

当センターのバスロータリー脇に、太陽の光を浴びた黄色に輝く福寿草を見つけました。暖かい春の訪れを知らせるように咲く福寿草「幸せを招く」という花言葉があるそうです。春はもうすぐです。私たちも春に向けて、新しい年度の準備をしていこうと思います。

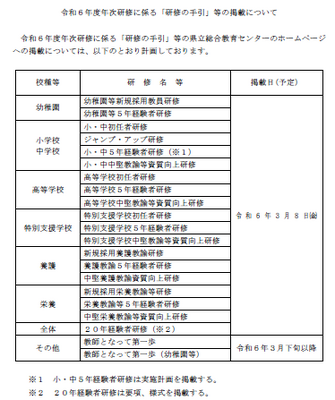

そこでお知らせです。令和6年度「研修の手引」を近日公開します。当センターでは、ペーパーレス化を推進するため、ウェブサイト内に「研修の手引」をアップロードして公開しております。詳しくは、以下の表(総セ第863号参照)を御確認ください。また、関係する方は、当該研修に係る「研修の手引」をダウンロードして御活用いただきますようお願いいたします。なお、変更の際は「研修用ウェブサイト」にてお知らせいたしますので御確認ください。

【総セ第863号別紙(令和6年2月16日付)】より

【教育資料室】今月のテーマ別展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和4年10月のテーマは「防災教育」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

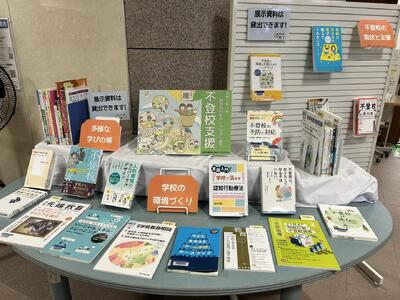

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和6年3月のテーマは「不登校支援」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

【中期研修会】SWOT分析

10月に入り、総合教育センターでの集合研修が再開されました。

10月4日(火)には、第6回中期研修会が行われ、「学校の特色ある活動」の創出に向けて、SWOT分析手法を用いた学校の状況分析、そこからの戦略立案について、演習・協議を行いました。

受講者同士、自校の課題解決・魅力の発信に向けて、意欲的に意見交換をしていました。

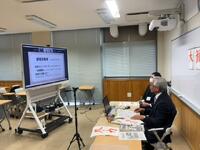

「令和5年度長期研修教員成果発表会」を開催しました。

今年度、センターでは5名の教員を令和5年度埼玉県長期研修教員として受け入れています。

2月26日(月)には、センターで成果報告会を開催しました。当日は、参加したセンター所員に対して、各研修教員が1年間の研究の成果を報告しました。研修教員の報告後には、それぞれの研究に対し、総合企画長による指導講評を行いました。

3月14日(木)には、センターで退所式を行います。5名の先生方の今後の更なる御活躍を期待しております。

【専門研修】地域とともに歩む学校づくりセミナー

本日(11日(火))、標記研修会を開催いたしました。

講師として、国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター 専門調査員の川田貴之氏を招いて、演習を交えながら講義をいただきました。

本研修に参加された方の中には、今後の学校と地域の在り方について、具体的な考えが膨らんだということで、充実した研修となりました。

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

JICA東京からイベントの案内がありましたのでお知らせいたします。

JICA埼玉デスク×春日部女子高校

1日限りの特別授業を実施!クイズや実験を通して、「水」について知ろう!

今年度リニューアルした春日部市の新庁舎とショッピングモール(ララガーデン)でSDGsのイベントを3月16日(土)に開催します!

このイベントは春日部市内でSDGsについて取り組みを行っている企業や団体などが集まり、ワークショップなどを企画しています。

JICA埼玉デスクは、探究学習で関わりのある春日部女子高校とコラボし、1日限りの高校生による水についての授業を行います。「途上国のこと」「水のこと」を楽しく知ってもらうためにレッスンプランを考えました!参加者には、JICAオリジナルのSDGsグッズもお渡しします!

春日部でお会いできることを楽しみにしております!

日時: 2024年 3月 16 日(土)10:00-16:00

※JICAのワークショップは11:00-12:00、13:00-14:00の2回(要申込)

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/SDGsmiraitoshi/23873.html

チラシはこちらです。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/5/formchirasi.pdf

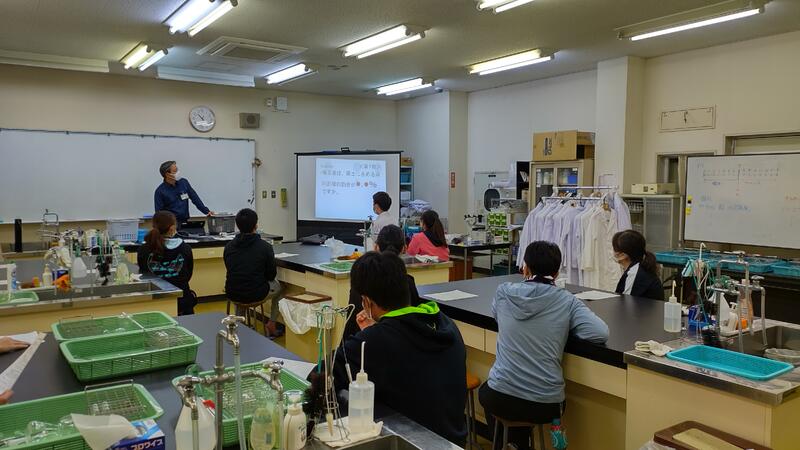

【高等学校初任者研修】食農環境教育体験研修

12日(水)、総合教育センター江南支所にて、高等学校初任者研修の食農環境教育体験研修(5回目)が行われました。

この研修は施設体験研修の1つで、初任研受講者が生きる力を育む食農教育・環境教育について、農業体験や環境調査を通して理解し、日常の教育活動において生命の源になる「食」を生産する農業と、地球環境の保全の必要性を認識した指導を実践することを目的としています。

今回は、全受講者のうち数学科と商業科、看護科、福祉科の約60人が参加しました。

研修は、食農教育・環境教育に関する講義に続き、「稲作」、「畜産」、「環境測定」について体験しました。

最後に、受講者同士で体験の感想や今後の教育活動への活かし方について、活発な意見交換及び協議を行いました。

全体講義の様子

「稲作」「畜産」「環境測定」の様子

『生徒がイキイキ!~専門高校~ ダイジェスト』

今年度から、「専門高校(農業・工業・商業・家庭・看護・福祉)」の魅力を発信することを目的に、特色ある様々な取組をお届けしてまいりました。専門性を磨き、職業人として羽ばたくことを目標に頑張っている高校生の様子が、より多くの方々に伝わっていたら嬉しく思います。お忙しい中、取材に応じてくださった生徒・教職員の皆さん、御協力ありがとうございました。

[春日部工業高校(工業):市民参加型イベント+3科合同課題研究発表会]

この他にも、

[越谷総合技術高校(工業):課題研究”鳥人間シミュレーターの開発”]

の記事も掲載しました。

専門高校にご興味のある方は、どうぞお近くの専門高校へお立ち寄りください。教職員の方からの記事の掲載依頼も随時受付しております。

騎西特別支援学校北本分校生徒実習実施しました

騎西特別支援学校北本分校生徒実習実施しました

令和4年10月13日(木)・14日(金)1泊2日 騎西特別支援学校北本分校普通科1年生16名が江南支所で実習を行いました。

騎西特別支援学校北本分校は、今年4月に県立北本高校内に開校したしたばかりの学校になります。日頃、生徒たちは授業で食品加工やメンテナンス、時には農・園芸の作業を定期的行っています。

江南支所では、学校で体験できない実習を集中的に行いました。実習の内容は以下の通りです。

【実習内容】 大型トラクタ基本運転、園芸(草花の鉢上げ)、家畜(牛・馬(ポニー))の飼育管理

トラクタ基本操作実習 トラクタ基本運転実習 鉢上げ準備(土詰め) マリーゴールド

飼育管理(牛舎清掃中) 飼育管理(牛舎清掃後) 馬(ポニー)についての学習 先生も体験!

参加した生徒一人一人が「頑張りたいこと」として、しっかりとした目標を持ち真剣に実習に取り組んでくれました。また、退所式では「頑張ったこと」を楽しそうに発表してくれていた姿が非常に印象的でした。この江南支所での体験を今後の学校生活に活かしてくれることを期待しています。

1泊2日の実習お疲れさまでした。

行田特別支援学校からベンチを寄贈していただきました!

行田特別支援学校からベンチを寄贈していただきました!

10月13日(木)に行田特別支援学校高等部木工班が制作したベンチを2台寄贈していただきました。

木工班を代表して3名の生徒さん,、校長先生と、2名の先生方が力を合わせて届けてくださいました。

当日は所内でベンチ贈呈式を行いました。

「行田特別支援学校は『健やかな成長と幸福を目指す 地域と共にある学校』を目指し取り組んでいる」と田中理子校長先生が話されていました。

行田特別支援学校と総合教育センターは歩いていくことの出来る距離です。

ベンチがあることでより距離が縮まったような感じがします。

いただいたベンチは大研修室前ロビーに設置しています ベンチには学校名とセンターの名前が入っています

温もりの伝わるこのベンチはセンターに来所した方々の心も温めてくれると思います。

大切に使わせていただきます。有難うございました。

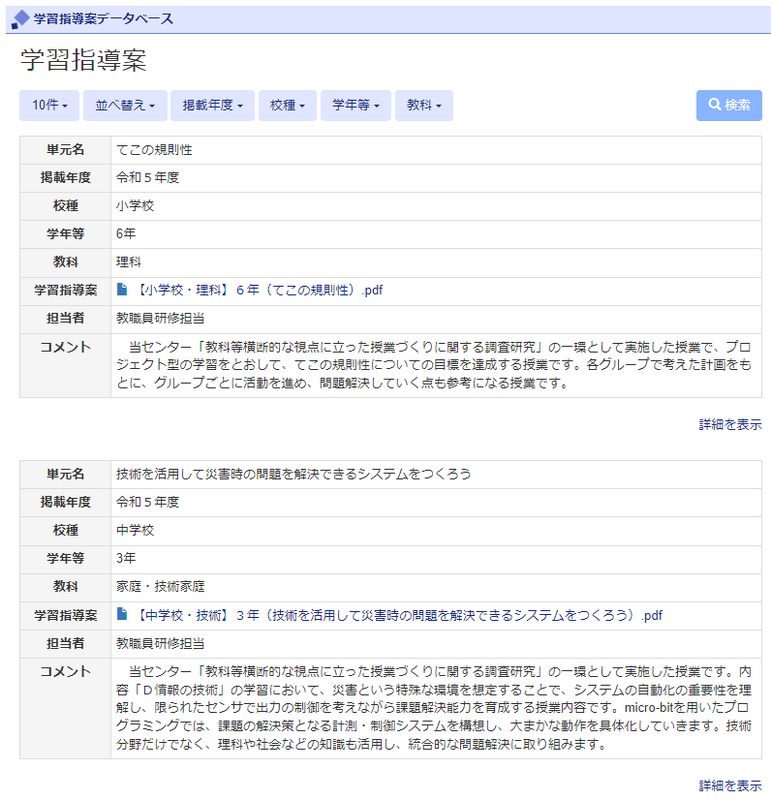

県内の様々な実践の学習指導案を掲載しています!

県内の様々な実践の学習指導案を掲載しています!

県内の先生方から御協力をいただき授業づくりの参考になる学習指導案を掲載しています。

令和5年度は新たに19本の学習指導案を追加しました。

学習指導要領改訂前のものも含めると、合計309本の指導案を見ることができます。

ぜひ御活用ください!

上のタブ『教育情報』→左のメニューバー『授業サポート資料集』→『学習指導案データベース』の該当の校種等を選択して検索し、学習指導案をダウンロードすることができます。

※ 以下のURLからも確認することができます。

https://www.center.spec.ed.jp/b8f4d5f7eaa637df8391fec3c00474d9/page_20210921081438

【高等学校初任者研修】進路指導力向上研修

【高等学校初任者研修】進路指導力向上研修

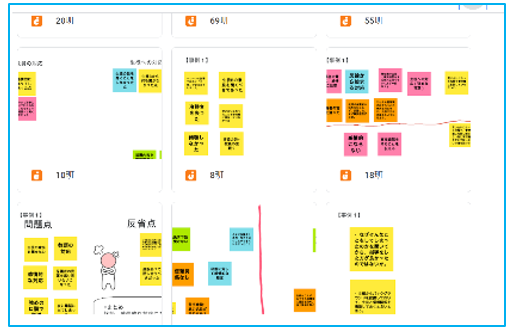

10月19日(水)オンライン研修(終日Zoomリアルタイム形式)実施しました。

元埼玉県立高校の教諭で、早稲田大学大学院教育学研究科の三村隆男教授の講義や演習をしていただきました。初任者の皆さんは、キャリア教育や進路指導における考え方をグローバルな視点で研修しました。また、Google Meetを利用して、少人数でディスカッションをして学習効果を深めました。ドキュメントなどを共同編集(相互編集)しながら、オンライン研修でも充実した時間となりました。

(講義の画面) (共同編集したJamboardの一部)

この研修は、所属校のICT環境を活用し、当初より非集合研修としております。各校で機材と場所の提供等をしていただき、ありがとうございます。

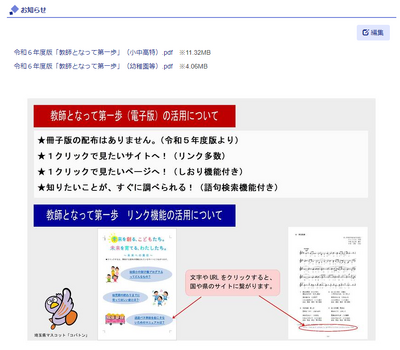

令和6年度版「教師となって第一歩」を掲載しています

令和6年度版「教師となって第一歩」を掲載しています

幼稚園等版、小中高特版を公開しています。園内研修、校内研修等でぜひ御活用ください。

・「しおり」をつけて、見やすく、使いやすくしています。

・リンクを多数つけております。必要に応じて御覧ください。

※以下のURLからも確認することができます。

https://www.center.spec.ed.jp/178da03ca37de47ca9dafab6b9554b8c

令和5年度センター紀要の発行について

センター所員による「紀要」第99号を発行しました。

着実な調査研究によって教育現場の発展をサポートすることが、センターの使命の一つです。

ホームページでも公開しておりますので、ぜひ御一読ください。

紀要のページはこちら

【小学校初任者研修】第10回研修

小学校初任者研修も第10回まで行われてきました。第10回では、体育実技を中心に学びました。

主な内容としては

「マット運動」・「鉄棒運動」・「跳び箱運動」・「ボール運動」・「体育授業における事故防止」

こちらの5つをローテーションで学んでいくという研修内容でした。

どのように指導をすればよいのか。

どのように補助をすればよいのか。

安全に行うための、指導方法を演習を通して学ぶことができました。

また、受講者の皆様が率先して道具の片付けを行ってくださいました。

何を言うでもなく、率先して動く姿にすばらしさを感じました。この場を借りて感謝申し上げます。

ありがとうございました!!

令和5年度調査研究 報告書公開

令和5年度調査研究 報告書公開

令和5年度に実施した調査研究について、ダイジェスト版及び報告書を公開しました。

研修主題は次の通りです。

〇教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究

〇 特別支援教育コーディネーターの連携と協働に関する調査研究

〇中学・高校におけるSOSを出す力を身に付ける学習プログラムの作成~不登校の未然防止に向けて~

〇 農業関連高校でのスマート農業化に伴う、農場における生徒のICT活用の促進に向けた調査研究

〇「校務効率化」を実現する校内組織マネジメントの向上

それぞれの詳細は、こちらからです。

「夢ネット子供ギャラリー」令和5年度作品を掲載しています

当センターでは、特別支援教育に対する理解啓発と振興に資することを目的とし、特別支援学校の幼児児童生徒や特別支援学級の児童生徒の作品を掲載しています。

令和5年度中に推薦された作品の掲載を開始しました。以下のURLから、是非、御覧ください!

https://www.center.spec.ed.jp/6949ff8306cc55d355f8011b41b962bf/98f32b5088f85d9c443b9a79ec9867e4

なお、中研修室前廊下にも作品を掲示していますので、来所の際にはお立ち寄りください。

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和4年11月のテーマは「インクルーシブ教育」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

新年度がスタートしました

4月1日の着任式では、47名の転入者を迎え、総合教育センターの新たなミッション『未来を拓く学びの拠点』がスタートしました。

着任式の様子

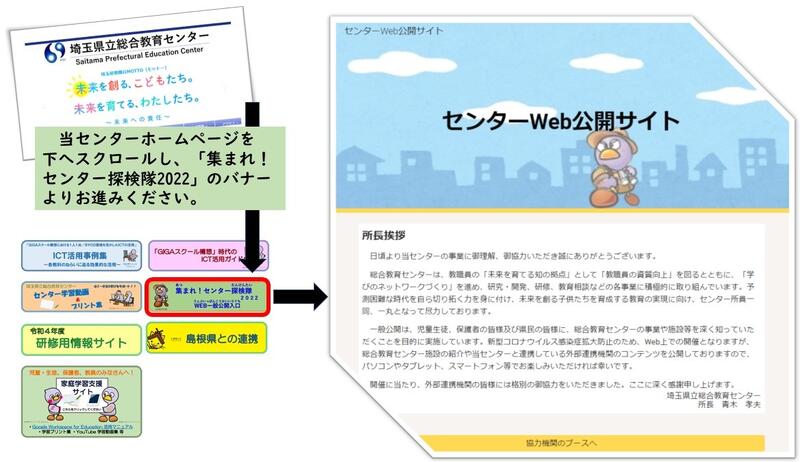

センター一般公開 Web公開のお知らせ

児童生徒、保護者の皆様や県民の皆様に、総合教育センターを深く知っていただくことを目的に実施しているセンター一般公開。

今年も新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、Web上での開催となりましたが、当センターの施設の紹介や連携している外部連携機関のコンテンツを多数公開しています。

パソコンやタブレット、スマートフォン等でお楽しみいただければ幸いです。

初任者研修がスタート!

初任者研修がスタート!

4月3日、高等学校教諭・特別支援学校教諭・養護教諭・栄養教諭等を対象に、初任者研修の開講式とともに、第1回の研修が始まりました。

この日は午後からオンラインでの実施です。初任研開講式につづき、校長経験のある専門指導員から「今、教師に求められているもの」として、初めての講義をしていただきました。講義内容は、教師としての心構えとともに、初任者へのエールを込めた、温かい言葉であふれる研修となりました。

オンライン研修はこのように中継しています

コバトンからも初任者へエールをもらいました

このように画面を見ながら講義を行います

この研修とは別に、この日は幼稚園教諭等の開講式・第1回初任者研修が、また、翌4日は小・中学校の開講式・第1回初任者研修が始まっています。

春は出会いの季節でもあります。センターでも、新たに採用されたフレッシュな初任者を迎えて、新年度の研修が本格的にスタートします。これから1年間、初任者は研修を続け、教師としての基礎を学びます。われわれセンターは、研修をとおして初任者の皆さんを支えていきます。

【高等学校初任者研修】教科別研修を集合形式で実施しました。

高等学校初任者研修は新型コロナウイルスの影響もあり、

オンライン形式での実施が多くなりました。

そのような中、集合形式での研修を実施でき、

実際に集まれる良さを実感できた研修となりました。

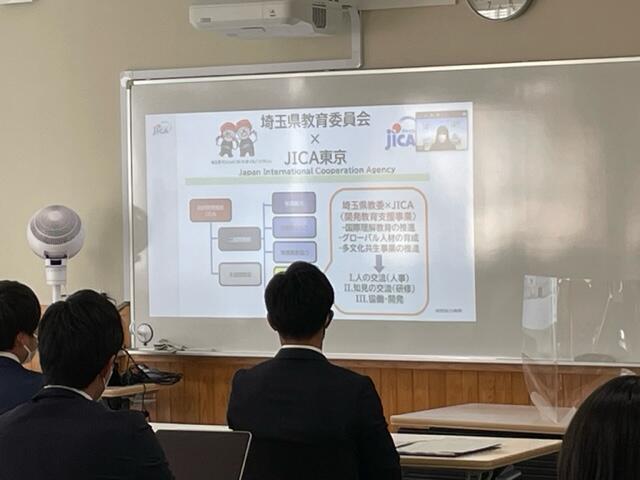

2024年度 JICA東京 教師海外研修 募集開始!~今年度は、JICA東京とJICA北陸の共...

教師海外研修は、夏休みを利用して先生方に実際に10日間程度、途上国で研修をしてもらい、その成果をもとに授業実践するプログラムです。

授業実践等を通じて、児童生徒の教育に役立てていただくことを目的として実施しています。

また、本研修修了後も、教育現場で開発教育・国際理解教育に取り組む中核人材として活躍いただくこともねらいとしています。

本年度の派遣国、募集人数、派遣日程、応募方法やお問い合わせ先は、下部のURLをご参照ください。

(ページの下部に、過年度の研修や報告書も掲載されています。)

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/activities/kaihatsu/kaigaikenshu/index.html

ご興味がある方は、是非ご覧ください!

埼玉県教育委員の方が来所されました。

10月18日に、4名の教育委員の方がセンターに来所されました。

JICA展示や教育資料室、チームぴかぴかの活動、相談棟など、所内を視察されました。

研修棟や体育館では、教育相談上級研修会や小学校初任者研修が実施されており、多くの受講者が真剣に研修に取り組む姿も見ていただきました。

第2回新規採用栄養教諭研修会を実施しました

センター近くの武蔵水路沿いの桜がまだ見頃の中、

第2回の新規採用栄養教諭研修会が4月12日に実施されました。

第1回が非集合型で、本日初めてセンターに集まっての研修となりました。

本日は栄養教諭として必要な基礎的知識を得る講義を中心に、研修が進められました。

研修の合間には、受講者がお互いに様々な情報交換をしている様子が見られ、横のつながりをつくることができたようです。

【4/20・21開催】「協力隊まつり2024」開催!

JICA海外協力隊を広く一般の方々に身近に感じ、さらに国際協力に興味を持ってもらうことを目的として、「協力隊まつり」をリアル・オンライン開催します。

海外の日本語学習者が作成した動画上映、シリア留学生の講演会、JICA地球ひろばの見学ツアーや海外協力隊経験談、JICA音楽部による音楽などなど、日本にいながら一度に様々な国のことを知ったり、体験できるイベントになっています。

そしてキッチンカーの出展もあり、海外の料理も食べることができます。

「海外について興味はあったけど、なかなかイベントに行く機会がなかった」、「海外の料理を食べてみたい」、「家族で気軽に行けるイベント情報に興味がある」など、多くの皆さまに足を運んでいただければと思います。

入退場自由ですので、ご都合がつく時間にお気軽にご参加ください。

日時:2024年4月20日(土)、21日(日) 10:00~17:00

場所:JICA地球ひろば(JICA市ヶ谷ビル)

https://jocvmatsuri.online/?page_id=358

実施方式:リアル、オンライン開催

詳細はこちらをご覧ください。

https://jocvmatsuri.online/?page_id=1062

リアルブースギャラリーはこちらです。

https://jocvmatsuri.online/?page_id=1272

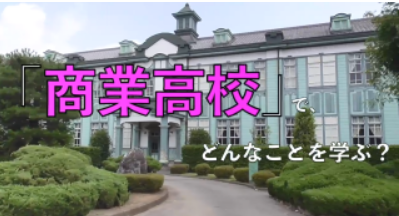

産業教育の魅力がわかる動画ができました

県立高校の農業科・工業科・商業科・家庭科・看護科・福祉科について、産業教育ではどのようなことが学べるのかをわかりやすく紹介した動画(ダイジェスト版:1分動画)をつくりました。

専門高校ならではの、普通科の高校とはまた違う「産業教育の魅力」がわかりやすくまとまっていますので、皆さまぜひご覧ください。

特に中学生の方は、今後の高校選びの参考にもなりますので、ぜひ視聴してみてください。画像をクリックして動画のページへ。(別ウィンドウで開きます)

撮影に御協力いただきました生徒の皆さん、各関係の方々本当にありがとうございました。

久しぶりの実技研修!【保健体育】高等学校教員研修

高等学校保健体育教員研修の実技研修が久しぶりに実施されました。

10月26日(水)には初任者研修(5月以来5か月ぶり)、11月4日(金)には中堅教諭等資質向上研修(今年度初!)がありました。

初任者研修ではバドミントンとサッカー、中堅教諭等資質向上研修ではサッカーを行いました。

さすが、体育の先生方ということもあり、熱心な取り組みと共に技能の向上も見られました。やはり、実技の研修は良いです!!

講師の先生方ありがとうございました。写真はバドミントンの様子です。

高等学校初任者研修・本格始動!

4月17日(水)、第2回となる高等学校初任者研修が、総合教育センターに集合して行われました。

午前中は、ファシリテーションの理論などを学び、チーム力向上研修として班ごとの活動がありました。

お互いコミュニケーションをとりながらミッションをクリアしていく過程で、同期の仲間との関係づくりを行ってもらいます。集合研修(対面)ならではの内容で、研修後には各学校に持ち帰り、授業やホームルーム活動などに取り入れることで、楽しくコミュニケーションづくりが実践できるものとなっています。

初めはまだまだぎこちなさもありますが・・・

力を合わせてミッションをクリアしていきます

次第にコミュニケーションもなめらかになり、

難しいミッションもクリアできました!

また、午後は「授業力向上研修」として、主体的・対話的で深い学びを引き起こす授業とはを考え、実践するために、埼玉県教育委員会と(一社)教育環境デザイン研究所CoREFプロジェクト推進部門とが連携して実施している「知識構成型ジグソー法の授業づくり」について学びました。

このように初任者研修は、集合型と非集合型により1年間実施されます。

新規採用養護教諭研修第11回研修会が開催されました。

この日の研修会は、「がん教育」をテーマに、県立がんセンター、県立小児医療センターとオンラインで結び、専門看護師からの最新の医学情報をふまえての講義を受けました。さらに、病弱特別支援学校に勤務経験のある養護教諭から、病弱特別支援学校の保健室経営についてご指導いただきました。

日本では、統計上、一生涯の中で2人に一人が何らかのがんにかかるといわれています。このため、小学校段階からのがん教育の重要性がいわれています。

所員研修会を実施しました

昨日11月14日は、埼玉県民の日でした。総合教育センターでは、指導主事を集めて所員研修会を実施しました。

今回は、独立行政法人教職員支援機構(NITS)より、佐野 壽則 様を講師にお迎えし、

「NITSと教委等の協働による新たな研修の開発について」と題して御講義をいただきました。

独立行政法人教職員支援機構(NITS)は、

教職員や教育委員会への研修に関する指導・

助言を行う全国拠点として活動している

組織です。

講師の佐野様からは、これからの新しい時代の

研修のあり方や、コンテンツ作成の考え方など、

さまざまな内容について教えていただきました。

所員たちの議論も熱を帯びてきました!

総合教育センターの所員は、このような自分たちの研修の機会も作って、日々研鑽を積んでいます。

今回は、このように佐野様からの講義という大変貴重な機会を得ることができました。

この所員研修の成果を、今後の先生方への研修におおいに生かしていきたいと思います。

高等学校初任者研修をオンラインで実施しました

4月17日(水)の集合研修に引き続き、4月24日(水)に全体研修Ⅱをオンラインで実施しました。

当日の研修内容としては、教員としての資質向上及び生徒理解に関する内容でした。本年度の高等学校初任者研修において、一日オンラインでの研修は初めてでした。

研修中にはグループ協議の場面もあり、受講者間の意見交換の時間も設けていました。

今後も研修の内容に合わせて集合やオンラインの研修を計画しています。各研修の様子は随時お伝えしていきます。

「農業・環境・自然」高校生体験学習実施

11月13日(日)第4回「農業・環境・自然」高校生体験学習を開催しました。

将来、農業系・環境系大学への進学を希望する生徒、または環境保全に興味がある生徒に対し、キャリア教育の視点を踏まえた農業・環境・自然に関する体験活動を実施することにより、農業や環境保全への関心を高めるとともに、自身の進路意識の向上を図ることを目的としています。

この体験活動に参加してくれた高校は、県立大宮高校・県立熊谷女子高校・県立鴻巣高校・県立不動岡高校・県立松山高校・県立松山女子高校になります。

今回の体験活動が最終日となりました。天候にも恵まれ、船での荒川下流の水質調査を無事に終えることが出来ました。

この様子は、 テレビ埼玉「情報番組マチコミ」で・・・。

放送日時 令和4年12月9日(金)17:00~17:45

「海と日本プロジェクトコーナー内」で紹介されます。是非、見てください!

国際友好フェア2024にてJICAブース出展!

公益社団法人さいたま観光国際協会は、毎年ゴールデンウィークにさいたま市と共催で 「国際友好フェア」を開催しています。

会場では世界の料理や手工芸品を紹介するテント、外国の音楽や伝統的な踊りのほか、外国人との交流ができる交流コーナーがあります。

国際友好フェアに出展しているブースには、「見て体験するブース」、「世界のハンディクラフトブース」、「世界のグルメブース」があり、様々な国から出展しています。ここでしか出会えないものがあるかもしれません。

「見て体験するブース」の2番にて、JICAが出展しています。

埼玉デスクと、総合教育センターに配置されている推進員がおり、皆様のお越しをお待ちしております。

遠出するゴールデンウイークも素敵ですが、埼玉県内で国際色豊かなイベントに参加するのはいかがでしょうか。

ご家族やご友人、お1人でもお気軽にご参加いただけますので、ご興味がありましたら、是非遊びに来て下さい。

【日 時】5月3日と4日 9:00~16:00(4日は15:00まで)

【場所】市民の森・見沼グリーンセンター(JR 土呂駅から徒歩約10分)

https://map.yahoo.co.jp/place?gid=BbHqEIiansI&lat=35.93282&lon=139.63874&zoom=17&maptype=basic

詳細はこちら→https://stib.jp/international/event/535/

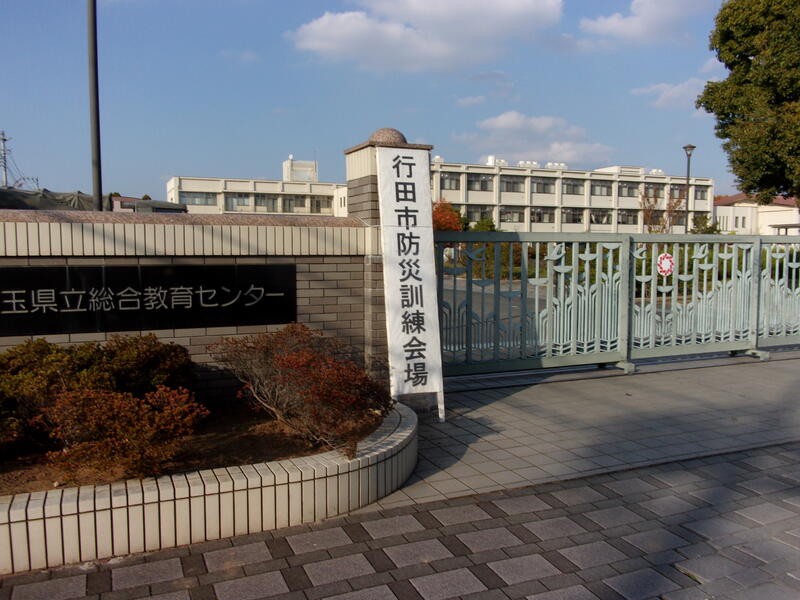

行田市の防災訓練が行われました

センターは、行田市と「災害時における県立学校等の使用に関する覚書」を締結しており、地震等の災害が起こった際は、施設の一部を市民の方に避難施設として利用いただくことがあります。

このことを踏まえ、令和4年11月12日(土)にセンター内で行田市による防災訓練が実施されました。

【訓練の状況】

避難所となる体育館の様子です。

自衛隊にも参加いただきました。

災害体験用の車です。

大塚製薬(株)様からの災害用飲食料品が展示されています。

<参考:行田市災害関連情報>

https://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/anzen_anshin/bosai/saigai_taisaku/index.html

2024年度JICA教師海外研修(教育行政コース)のお知らせ(案内)

「JICA地球ひろば」から標記の御案内が届きました。

興味ある方は、募集案内【こちらのリンク】を御参照ください。

以下、概要になります。

------------------------------------------------------------------------------

現在JICAでは2024年度教師海外研修(教育行政コース)の募集を開始しております。

全国の学校管理職(校長先生、教頭先生)および教育委員会の指導主事以上の方を対象にした海外研修で、今年度は7月下旬~8月上旬に大洋州のパプアニューギニアで海外研修を行います。

現地では、小学校等における海外協力隊の活動現場や教員養成校等を訪問し、学びを深める予定です。

関心がございましたら、次のリンク先から詳細を御確認ください。

リンク先→募集案内 | プログラム紹介 - JICA地球ひろば

応募締切は5月20日(月)となります。

【御案内】埼玉教育第4号(No.818)が発行されました!

「埼玉教育」第4号が発行されました。

巻頭言は、気象予報士・防災士の 平井 信行 様

東京理科大学特任教授の 松本 明 様 のお2人に御執筆いただきました。

平井 様は、”子供たちに伝えたい防災教育”として、御自身の防災教育の取組事例をまじえ、

防災教育の必要性を述べられております。

松本 様は、”さて、数学教育は面白くなるのか?”として、数学教育をより面白くするための

方策をお示しいただいております。

是非御一読ください。

場所はこちら……令和4年度「埼玉教育」4号(No.818)

2024年度 JICA地球ひろば主催(後援:日本国際理解教育学会)国際理解教育/開発教育指導者...

JICA地球ひろばが主催する「国際理解教育/開発教育指導者研修」についてお知らせです。

開発理解教育/開発教育に関する授業を更にブラッシュアップしたり、専門的なアドバイスをもらえる教員向けの研修です。

本研修で、学習指導要領の「持続可能な社会の創り手」の育成を念頭に、知見や事例の共有を通じて、教員としての専門性を更に高めるのはいかがでしょうか。

ご興味のある方は、ぜひ下記のURLをご参照ください。

地球ひろばのHPはこちらです。

https://www.jica.go.jp/Resource/hiroba/program/practice/seminar/recruit.html

本研修のチラシはこちらです。

https://www.jica.go.jp/Resource/hiroba/program/practice/seminar/cps9d10000000jgi-att/poster_2024.pdf

幼稚園等5年経験者研修を実施しました!

5月9日(木)幼稚園等5年経験者研修開講式・第1回目研修会を実施しました。

受講者は9名。4年前の新規採用教員研修時は、コロナ禍で、ほとんどがオンライン研修でした。

今回は集合型研修で、画面越しにともに研修を受けていた先生方と対面し、感激ある再開でのスタートとなりました。

対面の利を生かし、少人数グループに分かれての話合いや発表の機会を多く持ちました。

受講者の熱量あふれる、充実した研修となりました。今後も、研修の様子を随時お伝えしていきます。

活かすぞ!学校ファーム研修会(第4回)

11月22日(火)、晴天に恵まれた中、「活かすぞ!学校ファーム研修会」を開催しました。

午前は、収穫物を使った実習(コサージュ作りや蒸しパン作り)をしました。

午後は、来年度の学校ファームの栽培計画についての講義・演習を行いました。

本研修会は、来年度も開講予定です。ご参加をお待ちしております。

〇サツマイモを使った蒸しパン作り

〇学校にある花材を使ったコサージュ作り ※ハボタン等を使いました。

〇来年度の栽培計画の講義・演習 〇以前の研修会で播種した野菜の収穫体験

令和4年度 通級指導教室新担当教員研修会【会場校】

令和4年度 通級指導教室新担当教員研修会【会場校】

発達障害・情緒障害コース(小学校)が開催されました。

通級指導教室新担当教員研修会は、現職の通級指導教室担当教諭を指導者に迎え、「難聴・言語障害コース」「発達障害・情緒障害コース(中学校)」「発達障害・情緒障害コース(小学校)」の3日に分かれて開催しております。

今回は、羽生市立羽生北小学校通級指導教室担当の堀越 史子 先生より「自立活動」について、御講義をいただきました。

講義の後は、「意見交換及び協議」を行いました。参加した先生方は熱心に意見交換し、講師の先生にたくさんの質問をされていました。

なお、自立活動については、総合教育センターホームページに掲載されています。ぜひ御覧ください。

掲載場所:総合教育センターホームページ→教育情報→特別支援教育→研究・研修ネット→自立活動

特別支援学校及び特別支援学級における知的障害のある児童生徒の自立活動に関する調査研究Ⅱ

【URL】 https://www.center.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/116/1259

ペーパーティーチャーセミナーが開催されました

去る11月27日(日)(於RaiBoC Hall(市民会館おおみや))と12月3日(土)(於ウェスタ川越)の午後、「ペーパーティーチャーセミナー」が開催されました。

このセミナーは、「教員普通免許状を有している方(有効期限超過により失効している方も含む)で、さいたま市立を除く県内公立学校で勤務を希望する方」を対象に、今年度から新たに立ち上げられたものです。今年度は11月27日(日)・12月3日(土)・12月21日(水)の三回の開催を予定しておりますが、ありがたいことに、こちらの予想を大幅に超える申込みがあり、11月27日・12月3日ともに満員御礼となりました。

セミナーでは、教育公務員としての待遇・福利厚生などの説明に加え、民間企業から転職した教職員の話なども交えながら、教職のやり甲斐や魅力などもお伝えします。総合教育センターは、「最近の教育事情について」の説明を担当しました。

終了後は、わざわざ参加してくださった方が声をかけてくださり、「来てよかったです」「話を聞くだけのつもりでしたが、魅力を感じて、登録をしました」などの、ありがたいお言葉をいただくことができ、大変感動致しました。セミナーの後に、相談ブースも設けますので、こまかい疑問質問にも対応することができます。

前述の通り、今年度は残り12月21日のみとはなっておりますが、ご興味がある方は、是非埼玉県のHP(こちらをクリック)を訪れていただき、ご登録をお願い致します(その他、埼玉県のHPには色々な取組みが掲載されておりますので、是非ご覧ください)!

11月27日当日の様子

【教育資料室】 今月のテーマ別展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和4年12月のテーマは「ICT活用と情報モラル」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。

ぜひお越しください。

【5年経験者研修】異校種授業研究会(9月から11月実施)

5年経験者研修の異校種授業研究会が、9月から11月に実施されました。机上研修やオンライン研修に変更になる校種もありました。そのなかで、幼稚園4園、小学校17校、中学校12校、高等学校6校で会場校での集合研修が行われました。

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援の受講生が、異校種の授業(保育)参観をして、意見交換や情報交換など異校種間交流の意義や在り方に関する協議を行いました。受講生は、異校種の様子を目の当たりにすることで、自身の所属校(園)の児童生徒が、幼稚園・小学校・中学校・高校とつながっていくことや特別支援学校との連携の重要性を再認識することができました。また、異校種間の交流を深めることで、より効果的な教育活動ができるアイディアも生まれた有意義な時間となりました。

最後になりましたが、会場校として受け入れをしてくださった各校(園)のみなさま、事前の準備をはじめ、授業等の公開や動画の撮影、場所の提供等をしていただきまして、誠にありがとうございました。(写真は異校種会場での様子)

【高等学校初任者研修】教科別研修(工業科)が行われました

11月30日(水)に高等学校初任者研修の教科別研修が行われました。専門教科の一部は専門高校を会場として実施しました。

専門教科の「工業」は、県立大宮工業高等学校(以下、大宮工業高校)にて実施しました。

大宮工業高校は、本年度より文部科学省の「マイスターハイスクール(次世代地域産業人材育成刷新事業)」の指定を受けています。また、昨年度、文部科学省の「スマート専門高校」事業により、5軸マシニングセンタや金属3Dプリンタなどの最先端のデジタル産業機器を導入して工業教育を実施しています。

管理職の先生方からの講話と講義では、大宮工業高校が伝統を大切にしながらも「マイスターハイスクール」による新たな時代に求められる工業高校として地域と協働した工業教育の実現や、「スマート専門」による先端産業機器を活用した授業の推進についてご教授いただきました。

校内見学では、「スマート専門高校」で整備された先端産業機器を含めて充実した施設・設備を見学しました。

大宮工業高校に所属する初任者の先生による協調学習の手法を用いた研究授業やベテラン教員による師範授業を見学しました。

最後に、工業高校の魅力発信の手法について研究協議を行いました。

高等学校5年経験者研修 共通コース第2日(閉講式)を行いました

12月7日(水)、共通コース第2日の研修及び閉講式を実施しました。研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、研修室を分散して実施しました。5年経験者研修は、共通コース2日間、教科等コース3日間、異校種授業研究会1日間、所属校研修3日間でした。すべての研修を終え、受講者は、充実した面持ちで、閉講式に参加していました。今後は、それぞれの学校の中核となって学校を引っ張る先生方です。御活躍を期待しています。

<配信の様子> <講義の様子> <閉講式>

江南支所を彩る

生徒共同実験実習で、農業高校の生徒たちが寄せ植えや花壇を作りました。

色々な場所で、江南支所に彩を添えてます。また、総合教育センター本所、講堂棟玄関にも寄せ植えがあります。

江南支所で採れたクルミ 大きくなった「いろは」

特別支援学校5年経験者研修の閉講式を行いました

12月12日(月)、特別支援学校5年経験者研修(5日目)及び閉講式を実施しました。5年経験者研修は、総合教育センター研修の年間5日間の日程のうち、これまでの4日間をオンラインで実施し、第5日目を集合型で行いました。自立活動に関する講義と協議を行い、講師の先生方から直接、自立活動を実際に体験する活動や実践を学ぶことができました。全ての研修を終えた受講者は、これからのやる気に満ちあふれた様子で閉講式に参加していました。今後は、それぞれの学校の中核となって学校を引っ張る先生方です。御活躍を期待しています。

県立久喜図書館の読書のバリアフリー資料展

消防訓練が行われました

12月20日(火)、「埼玉県立総合教育センター消防訓練」が行われました。

研修中に専門研修棟1階調理実習室から火災が発生したことを想定し、避難誘導訓練及び消火訓練を実施しました。

総勢約100名の所員で自衛消防組織を編成し、一人一人が自分の役割を確認しながら、真剣な眼差しで訓練を行っていました。

水消火器訓練の様子

施設内消火栓の使用方法説明会の様子