センターニュース

【生徒がイキイキ! 専門高校~鴻巣女子高等学校編~】

鴻巣女子高校は、普通科・保育科・家政科学科の3つの学科を有する専門高校で、保育・被服・調理の家庭科3分野を学べる埼玉県の家庭科拠点校です。中でも、「保育科」は、全国公立高校唯一の学科であり、多彩なカリキュラムをもとに、保育のスペシャリストを育成しています。

[6月14日(月)高校初任者研修の様子]

講義のなかで、高校生が保育を学ぶ意義や、「子どもたちのためにという視点で職務にあたり、生徒も先生もウエルビーイング!」との校長の熱いメッセージを受け、受講生一同、家庭科教員として貴重な時間を過ごしました。

受講生からは、「明日からの指導に活かそうと思える内容がたくさんありました。」「家庭科教員として”生徒の感性”を育むことは大切というお話がとても印象に残りました。現任校で出来ることを探していきたい。」といった前向きな感想も聞かれました。将来の埼玉県の家庭科界をけん引する存在となってくれることでしょう。

新規採用栄養教諭等研修(第4日)が行われました

新規採用栄養教諭等研修(第4日)が北本市にある公益財団法人埼玉県学校給食会で行われました。

研修内容は、「埼玉県学校給食会の概要と役割」、「献立作成の基本」、「学校給食会の施設見学」、「関係帳簿の作成の実際」、「学校給食歴史館の見学」でした。

下の写真は、公益財団法人埼玉県学校給食会内にある学校給食歴史館の見学をしている様子です。

受講者のみなさん、真剣な眼差しで、学校給食歴史館の紹介DVDを見ていました。

お気づきの方がいるかもしれませんが、写真をよく見ると、机と椅子が昔のものです。

また、館内には給食の歴史を紹介した展示物がたくさんあり、給食の献立作成のヒントとなっていたようです。

児童生徒のために日々美味しい給食を作ってくれている栄養教諭のみなさん頑張ってください!!

研修の実施にあたり、会場提供ならびにご講義でお世話になりました、公益財団法人埼玉県学校給食会の皆様に心より感謝申し上げます。

【研修の様子】

落雷・降雹について

本日(6/28(水))16:00頃からセンター付近で落雷が相次ぎ、ピンポン玉大の降雹がありました。

施設の被害は確認されていませんが、明日(6/29(木))にかけても荒天が予想されています。

来所の際は十分お気を付けいただきますようお願いいたします。

<降雹の様子>

白いものが雹になります

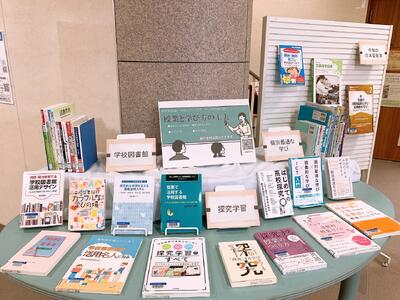

【教育資料室】今月のテーマ展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和5年7~8月のテーマは「授業と学び方の工夫」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

【専門研修】「高等学校情報科 進学指導を意識した授業づくり」が行われました

7月10日(月)に、専門研修「高等学校情報科 進学指導を意識した授業づくり」が、オンラインで行われました。情報科の専門研修は、今回初めての実施になります。

令和7年度より、大学入学共通テストで「情報Ⅰ」が実施されることをふまえ、外部講師からのご講義をいただいた後に、進学指導を意識した授業づくりに関する実践事例の共有及び協議を行いました。

※書画カメラの映像をzoomで配信中

学期末の忙しい時期にも関わらず多くの方にご参加いただき、大変有益な研修会となりました。講師・受講者としてご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

センターでは、学校でのニーズに応じて多種多様な研修を実施しております。今後も積極的なご参加をお待ちしております。

中堅養護教諭資質向上研修(第2回)が行われました

7月7日(金)に中堅養護教諭資質向上研修が行われました。第1回はリモートでの研修でしたので、集合で実施する初めての研修となりました。

女子栄養大学 名誉教授 三木とみ子様を招き「ミドルリーダーとしての養護教諭の役割」「研究的視点でみる養護教諭の実践」と題し、一日ご講義をいただきました。

中堅養護教諭として、「養護教諭の専門性」をどのように生かしていくのか演習を通して学びを深めました。

ひとり一人の質問や疑問にも丁寧にお答えいただきました。研修後の受講者は「あっという間の一日でした。」と充実した表情でした。

特別支援学校初任者研修「食農教育体験研修」が江南支所で行われました

6月14日(水)、6月28日(水)、7月5日(水)、7月12日(水)の4日間に分かれて、特別支援学校初任者研修「食農教育体験研修」が行われました。

緑豊かな場所で①ジャガイモの収穫 ②牛舎でのウシ・ポニーの飼育管理 ③水稲の栽培管理などの体験研修を通して、食に係る者としての責任や、農福連携(農業と福祉の連携)について主体的に学ぶことができました。併せて、田んぼでの作業や動物の世話などを協働する中で、初任者同士のコミュニケーションが更に深まったように感じました。体験を通して、土の感触や牛や馬の体温を肌で感じ、机上の研修では味わえない充実感や達成感が得られた研修となりました。