センターニュース

県立総合教育センター江南支所一般公開が行われました。

11月14日(火)県民の日にセンターの一般公開が

「集まれ!センター探検隊 江南での体験が キミの未来につながる」

のスローガンのもと実施されました。

当日は天候にも恵まれ、爽やかな秋空のもと以下の体験教室が行われました。

① 建設機械教室

② お米教室

③ ドローン教室

④ けんび鏡教室

⑤ キャンドル作り教室

⑥ 草木染め教室

⑦ 動物ふれあい教室

体験教室以外にも、自然探検やスタンプラリーも実施されました。

豊かな自然に囲まれながら、体験教室を楽しむ子供たちの姿が輝いていました。

ご参加いただいた皆様、運営や広報等にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

令和5年度 調査研究(特別支援教育担当) 第4回研究協力委員会を実施しました

11月2日(木)に調査研究の第4回研究協力委員会を集合型で実施しました。

国立特別支援教育総合研究所の研修事業部研修企画担当主任研究員の嶋野先生をはじめ、委員の皆様の出席のもと、研究主題である「特別支援教育コーディネーターの連携と協働について」のハンドブック作成に向けた活発な意見交換が行われ、より具体的な項目内容等の共通理解を図ることができました。

併せて、研究協力委員の先生方のお力添えをいただき、自校での特別支援教育コーディネーターの取組事例を参考にしながら、特別支援教育コーディネーターの業務の見える化を研究するにあたって、より深みを増していくものとなりました。

中学校初任者研修教科別研修技術・家庭(家庭分野)を実施しました

中学校初任者研修教科別研修「技術・家庭」(家庭分野)では、「焼きハンバーグと蒸し野菜」の調理と「トートバッグ」の製作を行いました。

昨年度までは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインでの研修でした。そのため、令和元年以来の調理実習と製作実習となりました。

実際の生徒の立場に立って実習を行うことで、生徒への声掛けや指導方法を受講者同士が話し合っている場面も見られました。

「なぜ焼きハンバーグに塩を入れるのか。」、「なぜ焼きハンバーグを調理実習に取り入れるのか。」、「なぜ蒸し野菜をハンバーグの付け合わせに設定したのか。」、「なぜトートバッグの製作過程にまつり縫いとスナップ付けを取り入れるのか。」受講者が実習を通してその意義について深く向き合い、今後の実習に役立つ研修となりました。

【焼きハンバーグと蒸し野菜の調理実習の様子】

【トートバッグの製作実習の様子】

生徒がイキイキ!専門高校 ~県立越谷総合技術高等学校・商業編~

越谷総合技術高校(以下越総)は、工業系、商業系、家庭科系を設置する創立38年目を迎える専門高校で、各専門分野の高度な知識・技術の習得ができ、「チームで働く力を身につけた人間性豊かな産業人材」を育成する学校です。今年の流通経済科の「第36回課題研究発表会」(11月29日実施)は、高大連携で大学教授の指導講評を直接いただくことになっているとのことでした。今回は、流通経済科の中間発表会を取材しました。

『学食や文化祭でのキャッシュレス決済を越総に導入できるか』といった身近なテーマ設定で、キャッシュレス決済業者と交渉した班。

『SNSマーケティングは本当に効果があるの?』といったテーマ設定で、千葉県流山市役所マーケティング課へ取材に自ら出かけ、データ分析で検証し、越総の生徒募集に結びつける提案をした班。

『地元の企業との連携事業!(ビジネスコンサルティングチャレンジ)』をテーマに、業界分析をして、企業広告のHPやパンフレットなどの具体的なアイディアを直接企業に提案をした班。

(真剣な様子で発表を聴く)

(時々笑いも交えた発表に思わず⁈)

この越総の課題研究発表会は、過去の先輩たちが残してくれた報告書から「たくさんの好奇心」を受け継いで、仮説を立て、アンケートや現地調査やデータ分析で検証、企画アイディアを提案発表するという学びの伝統があると感じました。

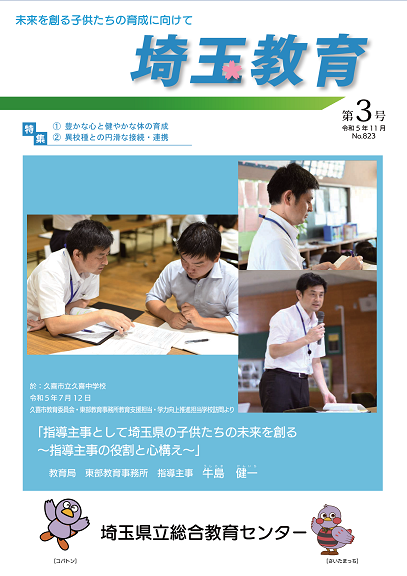

令和5年度「埼玉教育」3号が発行されました!

令和5年度「埼玉教育」3号が発行されました。

今回の特集は、⑴豊かな心と健やかな体の育成、⑵異校種との円滑な連携・接続です。

巻頭言は、早稲田大学大学院教育学研究科 三村 隆男 教授

帝京大学教育学部 成家 篤史 教授 のお二人に御執筆いただきました。

是非、御一読ください。

このホームページにある、「埼玉教育」のバナーか、以下のURLから埼玉県立図書館のデジタルライブラリーへ遷移し、ダウンロードできます。

https://www.lib.pref.saitama.jp/digi/opac/switch-detail.do?bibid=2998300320

生徒がイキイキ! 専門高校~埼玉県産業教育フェア~

11月11日(土)に第33回埼玉県産業教育フェアが大宮ソニックシティ(さいたま市)で開催されました。

埼玉県産業教育フェアは「専門高校等の生徒による学習成果の発表等の活動を通じて、生徒の技術力・創造性や課題解決能力、コミュニケーション能力等の向上を図るとともに、広く産業教育の魅力と役割を紹介し、県民の皆様の関心と理解を高めること」を目的にしています。

主な企画内容は以下のとおりです。

・専門高校(農業、工業、商業、家庭・看護・福祉)の生徒による体験講座

・企業と高校がコラボした体験講座

・生徒実行委員による来場者参加イベント

・生徒が制作したミニ電車の乗車体験

・生徒が育てた農産物の販売

・生徒が開発した商品(はちみつ・クッキーなど)の販売

農業科体験(フラワーアレンジメント)

工業科体験(メロディICを作ろう)

商業科体験(ラッピング体験)

家庭科体験(マジパン制作)

農作物販売

生徒開発商品の販売

なお、産業教育フェアのホームページ(高校教育指導課)には、動画による生徒の作品展示(農業、工業、商業、家庭・看護・福祉)も掲載されております。こちらも是非ご覧ください。

※上記の赤字をクリックするとリンクが開きます。

特別支援学校中堅教諭等資質向上研修「会場校研修」を実施しました

特別支援学校中堅教諭資質向上研修では、「教科指導及び生徒指導等研修」第8日として特別支援学校を会場とした研修を実施しております。

「同期の実践から学ぶ」という目標の下、今年度は春日部特別支援学校(10月10日)、三郷特別支援学校(10月16日)、戸田かけはし高等特別支援学校(11月6日)の3校で実施いたしました。

会場校の中堅研受講者による講義や研究授業、中堅教諭として課題解決に向けた協議等を行い、協働的な学びとなりました。

研修生の皆さん。テラスで一息入れてください。

センターには、談話室兼食堂にテラスがあります。

少ないですが、テーブルと椅子がありますので、天気の良い日は是非ご利用ください。

【外からの外観】 【場所平面図】 【食堂を入って右側に出入り口があります】

【ウッドデッキになっています】 【この後、木々たちも色づき始めます。】

【食堂内には飲み物の自動販売機もあります】

JICA講演会「あなたなら何をしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~ in 春...

JICA東京の御協力で出張講演会を10月20日(金)に春日部女子高校で実施しました。

その様子がJICAのHPに掲載されましたので、ぜひご覧ください。

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1522263_14652.html

令和5年度公立小・中学校等新任校長研修会が行われました

令和5年度公立小・中学校等新任校長研修会3日目が行われました。

今回の研修会の内容は、「教育改革の動向と校長の役割」「人事評価の実際」

「保護者・地域に信頼される学校経営」「学校組織マネジメント 人材育成と働き方改革」についてでした。

参加された校長先生方は、子供たちを成長させるため、自校をよりよい学校にしていくため、

真剣に研修されていました。