センターニュース

【4/20・21開催】「協力隊まつり2024」開催!

JICA海外協力隊を広く一般の方々に身近に感じ、さらに国際協力に興味を持ってもらうことを目的として、「協力隊まつり」をリアル・オンライン開催します。

海外の日本語学習者が作成した動画上映、シリア留学生の講演会、JICA地球ひろばの見学ツアーや海外協力隊経験談、JICA音楽部による音楽などなど、日本にいながら一度に様々な国のことを知ったり、体験できるイベントになっています。

そしてキッチンカーの出展もあり、海外の料理も食べることができます。

「海外について興味はあったけど、なかなかイベントに行く機会がなかった」、「海外の料理を食べてみたい」、「家族で気軽に行けるイベント情報に興味がある」など、多くの皆さまに足を運んでいただければと思います。

入退場自由ですので、ご都合がつく時間にお気軽にご参加ください。

日時:2024年4月20日(土)、21日(日) 10:00~17:00

場所:JICA地球ひろば(JICA市ヶ谷ビル)

https://jocvmatsuri.online/?page_id=358

実施方式:リアル、オンライン開催

詳細はこちらをご覧ください。

https://jocvmatsuri.online/?page_id=1062

リアルブースギャラリーはこちらです。

https://jocvmatsuri.online/?page_id=1272

第2回新規採用栄養教諭研修会を実施しました

センター近くの武蔵水路沿いの桜がまだ見頃の中、

第2回の新規採用栄養教諭研修会が4月12日に実施されました。

第1回が非集合型で、本日初めてセンターに集まっての研修となりました。

本日は栄養教諭として必要な基礎的知識を得る講義を中心に、研修が進められました。

研修の合間には、受講者がお互いに様々な情報交換をしている様子が見られ、横のつながりをつくることができたようです。

2024年度 JICA東京 教師海外研修 募集開始!~今年度は、JICA東京とJICA北陸の共...

教師海外研修は、夏休みを利用して先生方に実際に10日間程度、途上国で研修をしてもらい、その成果をもとに授業実践するプログラムです。

授業実践等を通じて、児童生徒の教育に役立てていただくことを目的として実施しています。

また、本研修修了後も、教育現場で開発教育・国際理解教育に取り組む中核人材として活躍いただくこともねらいとしています。

本年度の派遣国、募集人数、派遣日程、応募方法やお問い合わせ先は、下部のURLをご参照ください。

(ページの下部に、過年度の研修や報告書も掲載されています。)

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/activities/kaihatsu/kaigaikenshu/index.html

ご興味がある方は、是非ご覧ください!

初任者研修がスタート!

初任者研修がスタート!

4月3日、高等学校教諭・特別支援学校教諭・養護教諭・栄養教諭等を対象に、初任者研修の開講式とともに、第1回の研修が始まりました。

この日は午後からオンラインでの実施です。初任研開講式につづき、校長経験のある専門指導員から「今、教師に求められているもの」として、初めての講義をしていただきました。講義内容は、教師としての心構えとともに、初任者へのエールを込めた、温かい言葉であふれる研修となりました。

オンライン研修はこのように中継しています

コバトンからも初任者へエールをもらいました

このように画面を見ながら講義を行います

この研修とは別に、この日は幼稚園教諭等の開講式・第1回初任者研修が、また、翌4日は小・中学校の開講式・第1回初任者研修が始まっています。

春は出会いの季節でもあります。センターでも、新たに採用されたフレッシュな初任者を迎えて、新年度の研修が本格的にスタートします。これから1年間、初任者は研修を続け、教師としての基礎を学びます。われわれセンターは、研修をとおして初任者の皆さんを支えていきます。

新年度がスタートしました

4月1日の着任式では、47名の転入者を迎え、総合教育センターの新たなミッション『未来を拓く学びの拠点』がスタートしました。

着任式の様子

「夢ネット子供ギャラリー」令和5年度作品を掲載しています

当センターでは、特別支援教育に対する理解啓発と振興に資することを目的とし、特別支援学校の幼児児童生徒や特別支援学級の児童生徒の作品を掲載しています。

令和5年度中に推薦された作品の掲載を開始しました。以下のURLから、是非、御覧ください!

https://www.center.spec.ed.jp/6949ff8306cc55d355f8011b41b962bf/98f32b5088f85d9c443b9a79ec9867e4

なお、中研修室前廊下にも作品を掲示していますので、来所の際にはお立ち寄りください。

令和5年度調査研究 報告書公開

令和5年度調査研究 報告書公開

令和5年度に実施した調査研究について、ダイジェスト版及び報告書を公開しました。

研修主題は次の通りです。

〇教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究

〇 特別支援教育コーディネーターの連携と協働に関する調査研究

〇中学・高校におけるSOSを出す力を身に付ける学習プログラムの作成~不登校の未然防止に向けて~

〇 農業関連高校でのスマート農業化に伴う、農場における生徒のICT活用の促進に向けた調査研究

〇「校務効率化」を実現する校内組織マネジメントの向上

それぞれの詳細は、こちらからです。

令和5年度センター紀要の発行について

センター所員による「紀要」第99号を発行しました。

着実な調査研究によって教育現場の発展をサポートすることが、センターの使命の一つです。

ホームページでも公開しておりますので、ぜひ御一読ください。

紀要のページはこちら

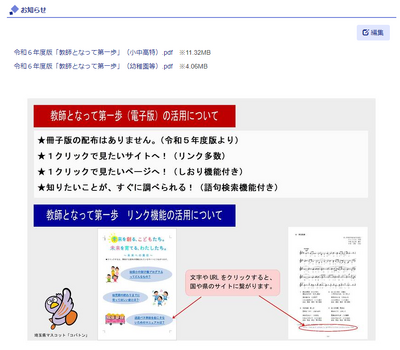

令和6年度版「教師となって第一歩」を掲載しています

令和6年度版「教師となって第一歩」を掲載しています

幼稚園等版、小中高特版を公開しています。園内研修、校内研修等でぜひ御活用ください。

・「しおり」をつけて、見やすく、使いやすくしています。

・リンクを多数つけております。必要に応じて御覧ください。

※以下のURLからも確認することができます。

https://www.center.spec.ed.jp/178da03ca37de47ca9dafab6b9554b8c

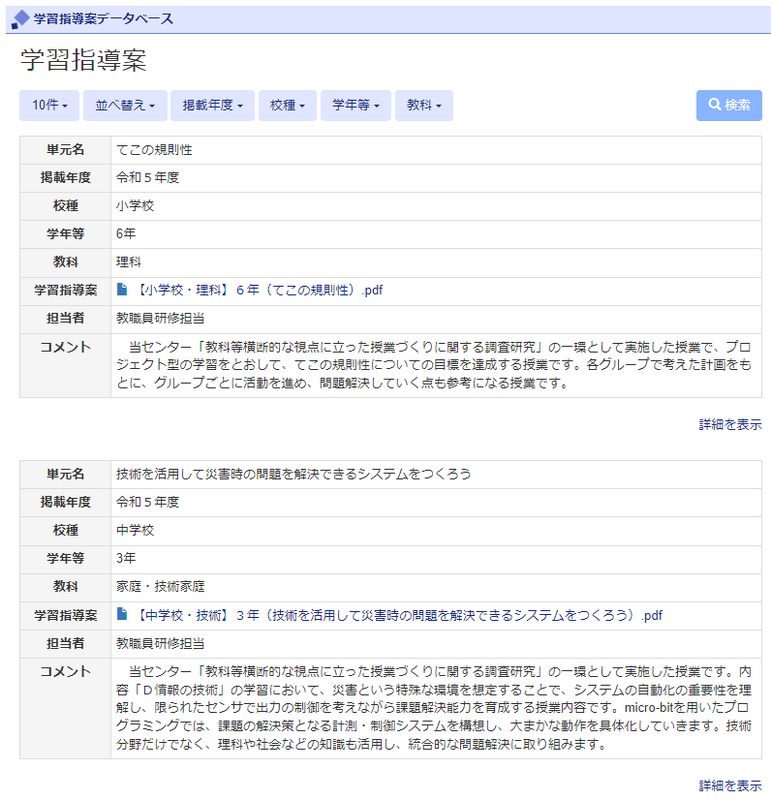

県内の様々な実践の学習指導案を掲載しています!

県内の様々な実践の学習指導案を掲載しています!

県内の先生方から御協力をいただき授業づくりの参考になる学習指導案を掲載しています。

令和5年度は新たに19本の学習指導案を追加しました。

学習指導要領改訂前のものも含めると、合計309本の指導案を見ることができます。

ぜひ御活用ください!

上のタブ『教育情報』→左のメニューバー『授業サポート資料集』→『学習指導案データベース』の該当の校種等を選択して検索し、学習指導案をダウンロードすることができます。

※ 以下のURLからも確認することができます。

https://www.center.spec.ed.jp/b8f4d5f7eaa637df8391fec3c00474d9/page_20210921081438

『生徒がイキイキ!~専門高校~ ダイジェスト』

今年度から、「専門高校(農業・工業・商業・家庭・看護・福祉)」の魅力を発信することを目的に、特色ある様々な取組をお届けしてまいりました。専門性を磨き、職業人として羽ばたくことを目標に頑張っている高校生の様子が、より多くの方々に伝わっていたら嬉しく思います。お忙しい中、取材に応じてくださった生徒・教職員の皆さん、御協力ありがとうございました。

[春日部工業高校(工業):市民参加型イベント+3科合同課題研究発表会]

この他にも、

[越谷総合技術高校(工業):課題研究”鳥人間シミュレーターの開発”]

の記事も掲載しました。

専門高校にご興味のある方は、どうぞお近くの専門高校へお立ち寄りください。教職員の方からの記事の掲載依頼も随時受付しております。

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

JICA東京からイベントの案内がありましたのでお知らせいたします。

JICA埼玉デスク×春日部女子高校

1日限りの特別授業を実施!クイズや実験を通して、「水」について知ろう!

今年度リニューアルした春日部市の新庁舎とショッピングモール(ララガーデン)でSDGsのイベントを3月16日(土)に開催します!

このイベントは春日部市内でSDGsについて取り組みを行っている企業や団体などが集まり、ワークショップなどを企画しています。

JICA埼玉デスクは、探究学習で関わりのある春日部女子高校とコラボし、1日限りの高校生による水についての授業を行います。「途上国のこと」「水のこと」を楽しく知ってもらうためにレッスンプランを考えました!参加者には、JICAオリジナルのSDGsグッズもお渡しします!

春日部でお会いできることを楽しみにしております!

日時: 2024年 3月 16 日(土)10:00-16:00

※JICAのワークショップは11:00-12:00、13:00-14:00の2回(要申込)

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/SDGsmiraitoshi/23873.html

チラシはこちらです。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/5/formchirasi.pdf

「令和5年度長期研修教員成果発表会」を開催しました。

今年度、センターでは5名の教員を令和5年度埼玉県長期研修教員として受け入れています。

2月26日(月)には、センターで成果報告会を開催しました。当日は、参加したセンター所員に対して、各研修教員が1年間の研究の成果を報告しました。研修教員の報告後には、それぞれの研究に対し、総合企画長による指導講評を行いました。

3月14日(木)には、センターで退所式を行います。5名の先生方の今後の更なる御活躍を期待しております。

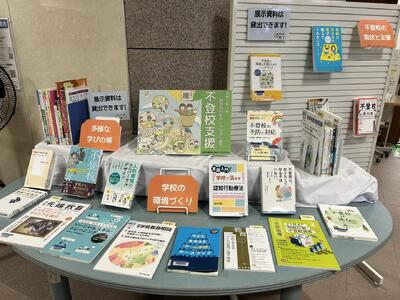

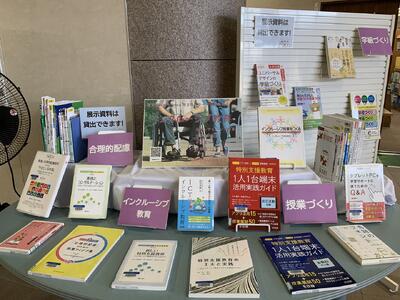

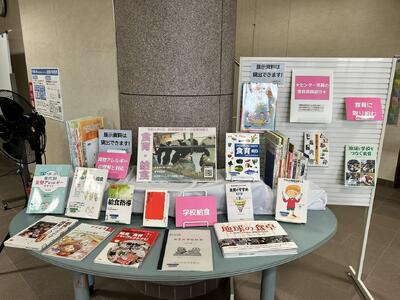

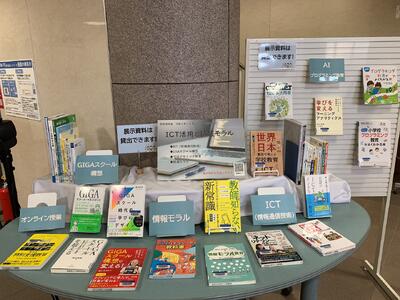

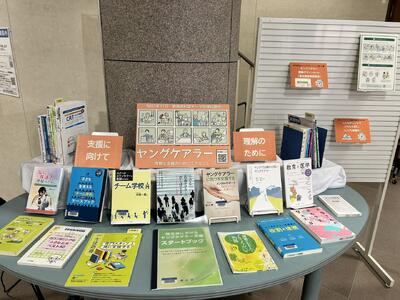

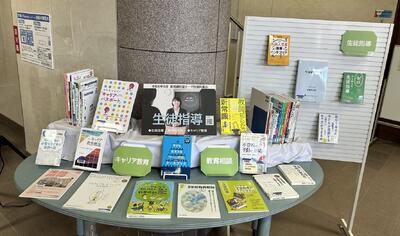

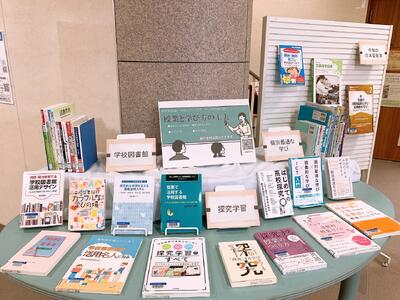

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和6年3月のテーマは「不登校支援」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

春の訪れ~新しい年度の準備~

当センターのバスロータリー脇に、太陽の光を浴びた黄色に輝く福寿草を見つけました。暖かい春の訪れを知らせるように咲く福寿草「幸せを招く」という花言葉があるそうです。春はもうすぐです。私たちも春に向けて、新しい年度の準備をしていこうと思います。

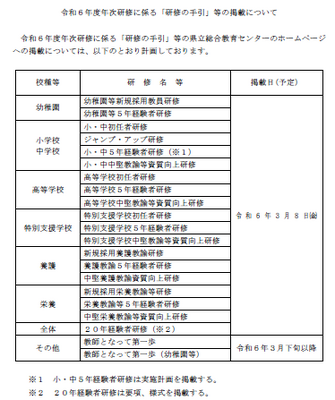

そこでお知らせです。令和6年度「研修の手引」を近日公開します。当センターでは、ペーパーレス化を推進するため、ウェブサイト内に「研修の手引」をアップロードして公開しております。詳しくは、以下の表(総セ第863号参照)を御確認ください。また、関係する方は、当該研修に係る「研修の手引」をダウンロードして御活用いただきますようお願いいたします。なお、変更の際は「研修用ウェブサイト」にてお知らせいたしますので御確認ください。

【総セ第863号別紙(令和6年2月16日付)】より

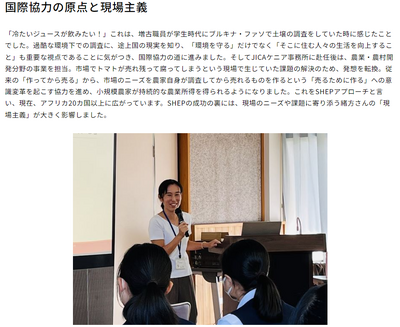

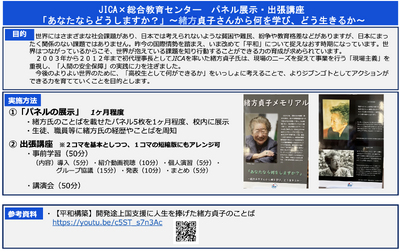

~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~連続出張講座 Part4~ 浦和第一女子高等学校にて実施

~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~連続出張講座 Part4~ 浦和第一女子高等学校にて実施

JICA東京では緒方元理事長の「ことば」をパネル化し、埼玉県内の高校にパネルの巡回展示と「高校生として何ができるか」を一緒に考える出張講座を行っています。

今年度最終回となる第4回目を、埼玉県立浦和第一女子高等学校にて令和6年1月9日に実施しました。

今回の登壇者はJICA広報部 竹田幸子部長兼JICA地球ひろば所長。

多岐にわたる経歴をお持ちの竹田部長が、国際協力に興味を持ったきっかけや関わり方について、高校生に向けてどのように伝えたのか、是非JICA東京ホームページでご覧ください。

JICA東京HP トピックス

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1530931_14652.html

「教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究」中間報告会を行いました。

センターでは、学校教育や社会教育の抱えている課題の改善・解決のためにテーマを設定し、センター指導主事が、学校の教員等とチームを作って1年から2年の計画で調査研究を行っています。

教職員研修担当では、今年度「教科等横断的な視点に立った授業づくり」をテーマとして、2年計画のうち、1年目に取り組んでいます。

2月20日(火)に、担当内での中間報告会を行いました。

開会行事後の教科部会報告会では、3グループに分かれ、各教科部会での実践事例の紹介及び協議が行われました。

その後の全体報告会では、理科担当の指導主事から小中学校での実践事例について紹介が行われ、全体での協議が行われました。

最後に、講師としてお招きした聖心女子大学 現代教養学部 教育学科 教授 益川 弘如 氏による指導講評をいただき、閉会しました。

今年度の結果を踏まえ、次年度も教科等横断的な視点に立つ授業づくりに関する課題解決の一助となるよう、研究を進めてまいります。

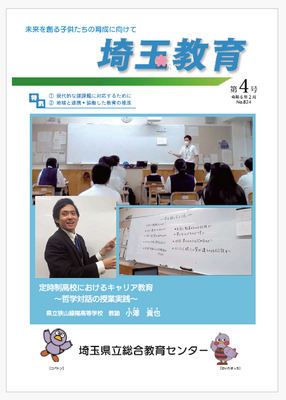

「埼玉教育」第4号を発行しました

令和5年度「埼玉教育」第4号を発行したので、お知らせします。本号も県内各地、多くの先生方に御執筆いただきました。ありがとうございました。

巻頭言を 京都大学大学院 石井英真 准教授、教育法規・教育情報を 埼玉大学 浅海純一 教授に御執筆いただきました。特集は、① 現代的な諸課題に対応するために、② 地域と連携・協働した教育の推進 です。

今年度からデジタル版となっております。こちらをクリックするか、センターHP からダウンロードできます。また、埼玉県立図書館デジタルライブラリーからも検索できます。

是非、御一読、御活用ください。

株式会社日テレ アックスオン様のホームページに紹介いただきました

文部科学省「外部人材活用事業(アーティスト部門)」を受託した日テレアックスオンの社員の方が、当センターで研修を受講しました。詳しくは、以下のリンクから日テレアックスオンの記事をお読みください。

https://www.ax-on.co.jp/news/6gsc4voe1pj2zkl2/

この事業は、教職未経験者の参画を通じて児童生徒の学びを豊かにすることを目的に、文部科学省が実施しているものです。高度な知識経験等を備える社会人の方が学校で講師として参画できる仕組みづくりの調査研究の一環として、当センターがお手伝いしました。

今後、社会との接続を図る新たな学びの場の創出につながることを期待しています。

特別支援学級新担当教員研修会【本採用者対象】を実施しました。

本研修は、今年度初めて特別支援学級を担当する教員を対象に、障害のある児童生徒の発達等に関する基礎知識、指導方法及び学級経営について学ぶ内容となっています。

1月31日(水)は、全5回の研修の最終日として、講義、協議、演習を行いました。講義では、障害のある児童生徒に対して、これから担当者としてどのように対応していけば良いかを考える内容でした。協議では、1年間担当した児童生徒の変容について各グループで共有しました。演習では、個別の指導計画の見直しや年度末のまとめ、次年度に向けた作成についての留意点等を学びました。どのグループも意見や疑問点を出し合うことで、明日からの取組に向けて一歩前進できたことと思います。

5回の研修を通して特別支援教育の推進者として気持ちを新たにした研修となりました。

生徒がイキイキ! 専門高校~春日部工業高等学校編~

春日部工業高校は、機械科、建築科、電気科を設置する創立60年の伝統校です。「あらゆる教育をとおして『技を磨き心を育む』教育を実践し、SDGsの達成に貢献できるタフで人間性豊かなスペシャリストを育成する。」を掲げ、地域や企業と連携した教育活動に力を入れています。

1.市民参加型イベント「春工フェス」

毎年、春日部市内のショッピングモールと連携してイベントを実施しています。

本年度は昨年12月16日(土)、17日(日)の2日間行われました。「ねじ加工体験」、「木工体験」では、生徒の皆さんが来場者に寄り添い作業をサポートしていました。また、「オリジナル大型野球盤で遊ぼう」、「ミニ電車『スペーシアX』乗車体験」では、来場者と共に楽しみながらイベントを盛り上げているのが印象的でした。

「春工フェス」以外にも交流会も行っており、学校での学びを地域に還元する取組みを行っています。

2.3科合同課題研究発表会

1月29日(月)に実習棟全体を使用し、全生徒が参加した課題研究発表会が行われました。3年生は自身の発表と併せて他の学科の発表を見学し、学科を超えて互いの研究成果を学びました。また、1、2年生は先輩たちの研究成果を聞き、自身が3年生になった際にどのような研究を行うのか、さらに、学科を超えた連携の在り方についても考える機会となりました。

今回の発表会には、春日部市長をはじめ連携している東武鉄道の関係者、保護者など約100名が参加しました。課題研究における学習成果への期待の高さを感じます。

今後も生徒の皆さんの探究的な学びを育み、学校と地域との連携が深まり、多くの人に愛される「春日部工業高校」として発展することを期待いたします。

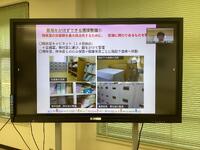

研修動画コンテンツの充実に向けた所員勉強会を実施しました。

研修動画コンテンツの充実に向けた所員勉強会を実施しました。

総合教育センターで行う研修の中にはオンラインで実施するものも増えています。また教職員の新たな学びに資する研修コンテンツの提供がこれまで以上に重要になり、所員の研修動画作成スキルが求められるようになってきました。

今年度総合教育センターでは、効果的な研修動画の形式やその作成方法について検討を進めており、その一環として所員向け勉強会を実施しました。今後は効果的な研修を運営するための動画や校内研修等で活用できるコンテンツの作成をこれまで以上に進めていきます。

これまで作成した動画コンテンツの例→「探究!!生成AIの世界」

センターも雪景色となりました。

センターも雪景色となりました。

2/5(月)からの降雪で、センターも積雪し雪景色となりました。

2/6(火)には雨となったため解け始めていますが、

駐車場はまだ、一面雪景色です。

近日中にお車で来所予定の方はスリップ等の危険性もありますので、

十分にお気を付けください。

<中庭の景色> <駐車場の状況>

(左右共に本来車を止めるスペースです)

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和6年2月のテーマは「インクルーシブ教育」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

災害に強い地域の輪づくり講座を実施しました。

防災教育普及協会 教育事業部長 宮崎 賢哉 氏を講師として招き、学校職員及び公民館職員に参加いただきました。

実際に災害が発生したら何をしなければならないのか、避難所では最も優先すべきものは何かなど、講義と演習を行いました。

特に、避難所運営について、演習をとおして体験していただきました。

第2回センター運営協議会を実施しました。

学識経験者、関係行政機関、特別支援学校長、高等学校長、中学校長、小学校長、特別支援学校教員、中学校教員で構成される当センターの運営協議会委員を招き、1/19に当センターの運営協議会を実施しました。

研修事業等にかかる有意義な意見を多数いただきました。

次年度へ生かし、より良い研修等を実施していきます。

ありがとうございました。

調査研究の内容が報道されました

調査研究の内容が報道されました

センターでは、学校教育や社会教育の抱えている課題の改善・解決のためにテーマを設定し、センター指導主事が、学校の教員等とチームを作って1年から2年の計画で調査研究を行っています。

令和6年度能登半島地震の影響による子供たちの心と体の健康状態を把握するため、富山県内の学校で、センターが作成した資料を活用しているということが報道されました。

【心と身体の健康調査】

報道日時:令和6年1月24日(水) 午後6時10分~午後7時

番組名:ニュース富山人(NHK富山放送局)

研究主題:「学校における緊急支援体制の確立に関する調査研究~心的ケアの観点から~」(平成20年度研究報告書第322号)

私たちの調査研究が遠く離れた地で活用されていることに気付くと同時に、センターの果たすべきミッションについて再確認させていただく機会となりました。

改めて、今回、被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。

特別支援教育コーディネーター研修会【特別支援学校基礎コース】第3日目が行われました

特別支援教育コーディネーター研修会【特別支援学校基礎コース】第3日目が行われました

年間3回(6月6日、8月10日、1月12日)行われましたが、1日目、2日目はオンラインでの実施、3日目はセンターへ集合しての研修でした。

今年度、特別支援教育コーディネーターを初めて担当する教員と、今後担当者として見込まれる教員が、実践的な技能を身に付けるため、午前中は小中学校の事例を基に、「1時間でできるケース会議~インシデントプロセス法~」に取り組みました。また、午後は各学校におけるセンター的機能について話し合い、課題などを共有しました。話し合いでは、他校の取組を知ることで、課題解決の気づきを得られる、実りある研修会になりました。

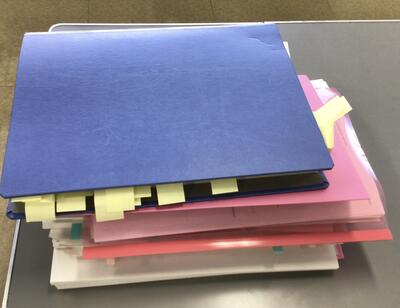

「埼玉教育」発行に向けてタブレット端末を使って校正中

「埼玉教育」発行に向けてタブレット端末を使って校正中

「埼玉教育」は今年度からデジタル版として年4回発行しております。ただいま第4号を2月中旬の発行に向けて準備をしています。

これまでの校正作業は、紙媒体を中心に行なっていましたが、今年度からDX化し、タブレット端末を活用しています。

【これまでの校正作業1回分のファイル】

【タブレット端末での校正作業の様子】

第4号も多くの方にご執筆いただいています。ぜひご期待ください。

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和6年1月のテーマは「食育・給食」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

謹賀新年

総合教育センターでは、可能な限りの準備を整えて皆様の来所をお待ちしております。

本年もよろしくお願いいたします。

なお、センターでは各研修室については空調を入れておりますが、廊下やトイレについて空調が入っておりません。

研修等については、防寒対策をしたうえで御参加いただくようお願いいたします。

また、空調については集中管理をしておりますので、各研修室の空調操作盤は使用できませんので御了承ください。

生徒がイキイキ! 専門高校~県立羽生実業高等学校・農業編

羽生実業高校(以下「羽実」という。)は農業2科と商業2科を併置する専門高校です。

創立104年目を迎え、開校以来、「社会に有為な産業人」を育成輩出してきました。

卒業生の活躍は地元産業界だけでなく、教育、行政など多岐にわたります。

今回は農業経済科の環境資源コースが取り組む「羽実ハニー」について取材しました。

この日は、1・2年生の総合実習という授業で、ミツバチの巣箱の内検と採蜜が行われました。

環境資源コースでは、令和3年に全国まちづくり交流協会からの依頼を受ける形で養蜂が始まりました。

蜜源は市内に四季折々に咲く花で、地域資源を活かした事業です。

ここで採れた蜂蜜は、学校で生徒が瓶詰めするものと、市内の加工会社である株式会社アミュード様の協力のもとで個包装されるものとがあり、これらは『羽実ハニー』として学校文化祭などでの販売や羽生市の学校給食メニュー、ふるさと納税の返礼品等として活用されています。

【防護服を身にまとう】

【採蜜用木枠の分別】

【蜜ぶたの除去】

【遠心分離機で蜜を絞る】

【出荷を待つ『羽実ハニー』】

100g 1,000円の『羽実ハニー』。

採蜜時期によって違う色と味を呈し、四季の移り変わりを教えてくれます。

今年は様々なイベントで『羽実ハニー』やそれを使ったはちみつレモネードなどが販売されました。

地域イベントの手伝いに参加した生徒は、「自分たちが手掛けた『羽実ハニー』を買いに来てくれる町の人から、『市報で見たよー』、『羽実さんですよね』と声をかけられると嬉しい」と話してくれました。

また、学科を超えたコラボレーションも行っています。

包装に使われるラベルは商業系の情報処理科の生徒が制作した作品です。

埼玉県産業教育フェアでは販売でもタッグを組みました。

羽実では生徒の日々の学びを様々な形で地域と共存させています。

そこで頂く地域からの声は生徒にとって何にも代えがたいものです。

学校や地域を盛り上げている生徒と彼らの学びを支えてくださる関係者の皆様にエールを送ります。

「探究的な研修」を考える研修会を実施しました

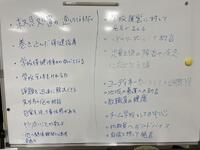

12月21日(木)「『探究的な研修』を考える」ことをテーマとした研修会を実施しました。

約30名の指導主事が集まり、文献の読み込みや小グループでの対話等を活用しながら、

自身の研修を振り返り、探究的な研修とは何かを深く考え、共有することができました。

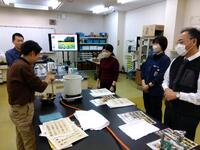

所員研修会が江南支所にて行われました

12月20日(水)総合教育センター江南支所にて所員研修会が行われました。

江南支所は広大な農地を有しており、農業関係高校の生徒実験実習、特別支援学校の生徒実習、

農業教育・環境教育に関する研修等を実施しています。

所員がプログラムの一部を体験しました。

参加した所員は、真剣に研修生の立場になって体験し、貴重な機会となりました。

生徒がイキイキ! 専門高校~県立越谷総合技術高等学校・工業編

越谷総合技術高校(前回は11月16日に商業編を掲載)の課題研究(工業系・情報技術科)を紹介します。

情報技術科では、将来のIT技術者の育成を目指し、実践的な技術を幅広く学びます。

課題研究(3年生で実施)のテーマの一つに「『鳥人間シミュレーター』の開発」があります。今年で4年目になるこのテーマは、先輩たちから継承された知識と技術を基に、自らのアイデアや新たな技術を組込み、発展させたプログラムを開発するものです。そして、地域のイベント等に出展し、人々に楽しんでもらう活動を行っています。

「鳥人間シミュレーター」は、自転車とPCを接続し、バーチャル空間を滑空する飛行機をハンドルとペダルで操縦し、飛行距離を競う体験型3Dシミュレーターです。

開発にあたっては、3Dゲーム開発ソフトと3Dグラフィックソフトを組み合わせて飛行機やバーチャル空間、動作プログラムを作成します。シミュレーターのリアリティを向上させるため、試乗、先生と共に課題の抽出、解決策の検討、修正を幾度も繰り返しました。

11月11日(土)に開催された埼玉県産業教育フェアに出展し、61名の方が体験しました。体験した方の様子や感想を踏まえ、さらに改善を図るそうです。

生徒の皆さんには、課題研究で培った技術と地域のイベントに参加して感じた思いを胸に、社会を支える技術者として活躍されることを期待しています。

高等学校初任者研修 教科別研修

11月29日(水)に高等学校初任者研修の教科別研修、第5日が行われました。

早いもので、この日が教科別での研修の最終日となりました。

写真は保健体育の様子です。午前は体育理論について、午後はラグビーについて研修を行いました。

今年度は4年ぶりに集合研修を実施することができ、充実した内容となりました。

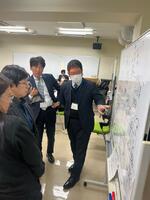

「『探究的な学習』に本気で取り組む学校マネジメント研修会」を実施しました

11月28日(火)オンラインにて、「『探究的な学習』に本気で取り組む学校マネジメント研修会 第5日」を実施しました。

高等学校学習指導要領改訂のキーワードとなっている「探究的な学習」について、全5回シリーズで、先進的に研究や実践に取り組んでいる講師から学び、学校づくりに生かすことを目的に行いました。

第5日は、所沢北高等学校 篠田教頭先生と春日部女子高等学校 横張教頭先生に自校の取組について御紹介していただきました。

全5回の研修で、延べ185名の県立学校管理職に御参加いただきました。

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を実施しています。

令和5年12月のテーマは「ICT活用と情報モラル」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

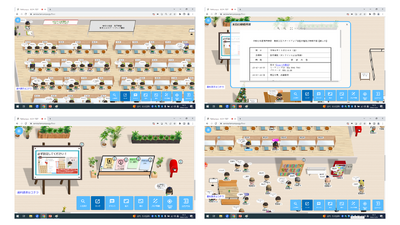

教育DXスタートアップ講座【第4日】を開催しました。

教育DXスタートアップ講座【第4日】を開催しました。

11月24日(金)に「教育DXスタートアップ講座」をオンラインにて開催し、メタバースを活用したコミュニケーションの演習を行いました。

メタバースとは、仮想空間での体験や交流を可能にする技術です。

富士ソフト株式会社の「FAMcampus」というアプリケーションを使って、メタバースの中で自分の分身(アバター)を操作し、他の受講者とコミュニケーション体験を行いました。

受講者は、メタバースの基本的な機能や操作方法を学ぶとともに、メタバースの魅力や可能性を感じることができました。

令和5年度公立小・中学校等新任教頭研修会が行われました

令和5年度公立小・中学校等新任教頭研修会3日目が11月22日総合教育センターを会場に行われました。

今回の研修内容は、「教育改革の動向と教頭の役割」「保護者・地域への対応について」

「人事評価の実際」「学校組織マネジメント 人材育成と働き方改革」でした。

県立総合教育センター江南支所一般公開が行われました。

11月14日(火)県民の日にセンターの一般公開が

「集まれ!センター探検隊 江南での体験が キミの未来につながる」

のスローガンのもと実施されました。

当日は天候にも恵まれ、爽やかな秋空のもと以下の体験教室が行われました。

① 建設機械教室

② お米教室

③ ドローン教室

④ けんび鏡教室

⑤ キャンドル作り教室

⑥ 草木染め教室

⑦ 動物ふれあい教室

体験教室以外にも、自然探検やスタンプラリーも実施されました。

豊かな自然に囲まれながら、体験教室を楽しむ子供たちの姿が輝いていました。

ご参加いただいた皆様、運営や広報等にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

令和5年度 調査研究(特別支援教育担当) 第4回研究協力委員会を実施しました

11月2日(木)に調査研究の第4回研究協力委員会を集合型で実施しました。

国立特別支援教育総合研究所の研修事業部研修企画担当主任研究員の嶋野先生をはじめ、委員の皆様の出席のもと、研究主題である「特別支援教育コーディネーターの連携と協働について」のハンドブック作成に向けた活発な意見交換が行われ、より具体的な項目内容等の共通理解を図ることができました。

併せて、研究協力委員の先生方のお力添えをいただき、自校での特別支援教育コーディネーターの取組事例を参考にしながら、特別支援教育コーディネーターの業務の見える化を研究するにあたって、より深みを増していくものとなりました。

中学校初任者研修教科別研修技術・家庭(家庭分野)を実施しました

中学校初任者研修教科別研修「技術・家庭」(家庭分野)では、「焼きハンバーグと蒸し野菜」の調理と「トートバッグ」の製作を行いました。

昨年度までは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインでの研修でした。そのため、令和元年以来の調理実習と製作実習となりました。

実際の生徒の立場に立って実習を行うことで、生徒への声掛けや指導方法を受講者同士が話し合っている場面も見られました。

「なぜ焼きハンバーグに塩を入れるのか。」、「なぜ焼きハンバーグを調理実習に取り入れるのか。」、「なぜ蒸し野菜をハンバーグの付け合わせに設定したのか。」、「なぜトートバッグの製作過程にまつり縫いとスナップ付けを取り入れるのか。」受講者が実習を通してその意義について深く向き合い、今後の実習に役立つ研修となりました。

【焼きハンバーグと蒸し野菜の調理実習の様子】

【トートバッグの製作実習の様子】

生徒がイキイキ!専門高校 ~県立越谷総合技術高等学校・商業編~

越谷総合技術高校(以下越総)は、工業系、商業系、家庭科系を設置する創立38年目を迎える専門高校で、各専門分野の高度な知識・技術の習得ができ、「チームで働く力を身につけた人間性豊かな産業人材」を育成する学校です。今年の流通経済科の「第36回課題研究発表会」(11月29日実施)は、高大連携で大学教授の指導講評を直接いただくことになっているとのことでした。今回は、流通経済科の中間発表会を取材しました。

『学食や文化祭でのキャッシュレス決済を越総に導入できるか』といった身近なテーマ設定で、キャッシュレス決済業者と交渉した班。

『SNSマーケティングは本当に効果があるの?』といったテーマ設定で、千葉県流山市役所マーケティング課へ取材に自ら出かけ、データ分析で検証し、越総の生徒募集に結びつける提案をした班。

『地元の企業との連携事業!(ビジネスコンサルティングチャレンジ)』をテーマに、業界分析をして、企業広告のHPやパンフレットなどの具体的なアイディアを直接企業に提案をした班。

(真剣な様子で発表を聴く)

(時々笑いも交えた発表に思わず⁈)

この越総の課題研究発表会は、過去の先輩たちが残してくれた報告書から「たくさんの好奇心」を受け継いで、仮説を立て、アンケートや現地調査やデータ分析で検証、企画アイディアを提案発表するという学びの伝統があると感じました。

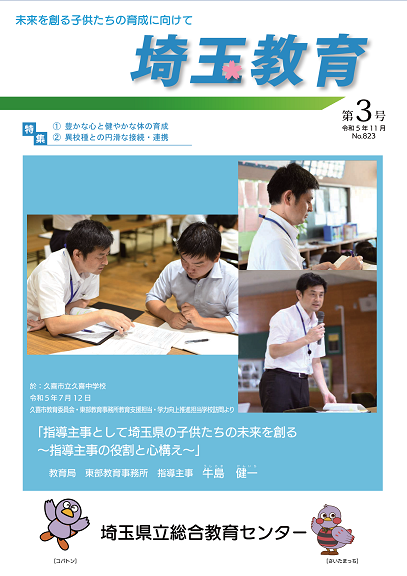

令和5年度「埼玉教育」3号が発行されました!

令和5年度「埼玉教育」3号が発行されました。

今回の特集は、⑴豊かな心と健やかな体の育成、⑵異校種との円滑な連携・接続です。

巻頭言は、早稲田大学大学院教育学研究科 三村 隆男 教授

帝京大学教育学部 成家 篤史 教授 のお二人に御執筆いただきました。

是非、御一読ください。

このホームページにある、「埼玉教育」のバナーか、以下のURLから埼玉県立図書館のデジタルライブラリーへ遷移し、ダウンロードできます。

https://www.lib.pref.saitama.jp/digi/opac/switch-detail.do?bibid=2998300320

生徒がイキイキ! 専門高校~埼玉県産業教育フェア~

11月11日(土)に第33回埼玉県産業教育フェアが大宮ソニックシティ(さいたま市)で開催されました。

埼玉県産業教育フェアは「専門高校等の生徒による学習成果の発表等の活動を通じて、生徒の技術力・創造性や課題解決能力、コミュニケーション能力等の向上を図るとともに、広く産業教育の魅力と役割を紹介し、県民の皆様の関心と理解を高めること」を目的にしています。

主な企画内容は以下のとおりです。

・専門高校(農業、工業、商業、家庭・看護・福祉)の生徒による体験講座

・企業と高校がコラボした体験講座

・生徒実行委員による来場者参加イベント

・生徒が制作したミニ電車の乗車体験

・生徒が育てた農産物の販売

・生徒が開発した商品(はちみつ・クッキーなど)の販売

農業科体験(フラワーアレンジメント)

工業科体験(メロディICを作ろう)

商業科体験(ラッピング体験)

家庭科体験(マジパン制作)

農作物販売

生徒開発商品の販売

なお、産業教育フェアのホームページ(高校教育指導課)には、動画による生徒の作品展示(農業、工業、商業、家庭・看護・福祉)も掲載されております。こちらも是非ご覧ください。

※上記の赤字をクリックするとリンクが開きます。

特別支援学校中堅教諭等資質向上研修「会場校研修」を実施しました

特別支援学校中堅教諭資質向上研修では、「教科指導及び生徒指導等研修」第8日として特別支援学校を会場とした研修を実施しております。

「同期の実践から学ぶ」という目標の下、今年度は春日部特別支援学校(10月10日)、三郷特別支援学校(10月16日)、戸田かけはし高等特別支援学校(11月6日)の3校で実施いたしました。

会場校の中堅研受講者による講義や研究授業、中堅教諭として課題解決に向けた協議等を行い、協働的な学びとなりました。

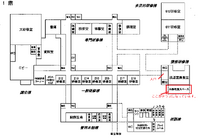

研修生の皆さん。テラスで一息入れてください。

センターには、談話室兼食堂にテラスがあります。

少ないですが、テーブルと椅子がありますので、天気の良い日は是非ご利用ください。

【外からの外観】 【場所平面図】 【食堂を入って右側に出入り口があります】

【ウッドデッキになっています】 【この後、木々たちも色づき始めます。】

【食堂内には飲み物の自動販売機もあります】

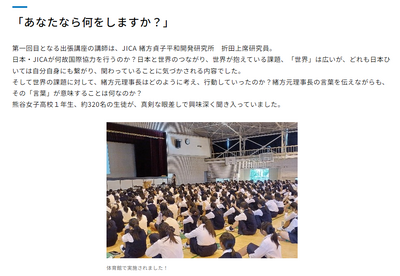

JICA講演会「あなたなら何をしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~ in 春...

JICA東京の御協力で出張講演会を10月20日(金)に春日部女子高校で実施しました。

その様子がJICAのHPに掲載されましたので、ぜひご覧ください。

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1522263_14652.html

令和5年度公立小・中学校等新任校長研修会が行われました

令和5年度公立小・中学校等新任校長研修会3日目が行われました。

今回の研修会の内容は、「教育改革の動向と校長の役割」「人事評価の実際」

「保護者・地域に信頼される学校経営」「学校組織マネジメント 人材育成と働き方改革」についてでした。

参加された校長先生方は、子供たちを成長させるため、自校をよりよい学校にしていくため、

真剣に研修されていました。

JICAとの連携ページを更新しました。

JICAとの連携ページを更新しました。

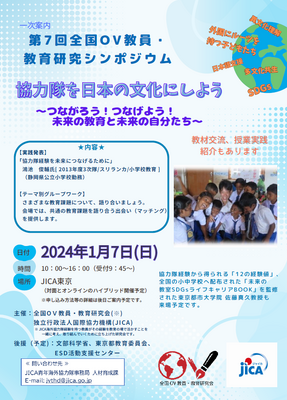

第7 回全国O V(Old Volunteer) 教員・ 教育研究シンポジウムのお知らせ

詳細はこちら

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を実施しています。

令和5年11月のテーマは「ヤングケアラー」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

教育DXスタートアップ講座【第3日】が行われました。

10月27日(水)、教育DXスタートアップ講座【第3日】(オンライン)が行われました。

今回は、職場内の『環境改善実践事例の紹介と働き方改革の具体策』をテーマに、吉川市立美南小学校の金澤徹也先生を招き研修会を実施しました。

職員室内のレイアウトの変更やペーパーレス化等、美南小学校で実践している職場内の環境改善の事例をもとにご講義いただきました。

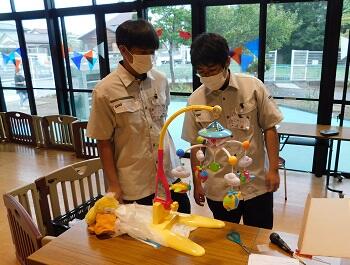

生徒がイキイキ! 専門高校~秩父農工科学高等学校編~

秩父農工科学高校は、農業、工業、家庭の3部7学科を設置する創立124年の伝統校です。「秩父地域の産業と未来を支えるスペシャリストの育成」を掲げ、地域と連携した教育活動に力を入れています。

地域と連携した教育活動の一つに、電気システム科3年の課題研究「おもちゃなおし隊」による玩具の出張修理があります(本年度で6年目)。今回は、その活動について紹介します。

この活動は、地域の方々から壊れた「おもちゃ」を預かり、依頼品の動作する仕組みや電気配線を確認して故障原因を特定し、修理して返却しています。

9月21日(木)に秩父市立下郷児童館にて行われた活動では、依頼品が6件ありました。そのうちの4件は、生徒の皆さんがその場で修理をしてすぐに息を吹き返しました。(2件は学校で修理)。依頼者の方々は、生徒の皆さんの技術力の高さに感心していました。

生徒の皆さんは、子供や親御さんが復活した「おもちゃ」に感動している姿を見た時に、達成感を強く感じると話していました。

この活動が地域の方々から愛され、発展し続けることを期待しています。

特別支援学校初任者 初めての体験! 新たな発見!

特別支援学校初任者 初めての体験! 新たな発見!

5校で行われる会場校研修Ⅱですが、10月25日(水)は、そのうちの一つ特別支援学校大宮ろう学園を会場として、特別支援学校初任者研修 会場校研修Ⅱが実施されました。体験・講義・協議等を通して、障害特性を踏まえた教育を実践されている大宮ろう学園の取組について学び、所属校でどのように生かすことができるかを考えるよい機会となりました。体験では、実際に教室に入り、授業を体験したり、子供たちと触れ合ったりする中で、担任の先生方の一つ一つの動きを観察し、どのように子供たちと関わっているのかなど新しい発見をしていました。他の会場校においても同様に、障害特性を踏まえた特色ある教育活動を学ぶことができました。

講義や協議の様子については、写真をご覧ください。

【写真1:専門講師による講義】

【写真2:聞こえにくさ模擬体験(イヤーマフ体験)】

【写真3:主体的・対話的なペア協議】

【高等学校・国語科】初任者研修を実施しました

10月25日(水)に、高等学校初任者研修の教科別研修を実施しました。

この日の国語科の研修テーマは「学習評価について」でした。

講師の先生方から御講義をいただいたのち、各校での取組について情報交換の時間があり、受講者は持参した資料を見せ合いながら、互いの話をよく聞き合っていました。

研修実施後には、受講者から「評価の意義や方法について改めて学ぶことができた」「学習評価は教員、生徒共に学習の振り返りと次への改善につなげるためのものだということを再確認することができた」といった声があり、充実した研修となりました。

幼稚園等5年経験者研修(第5回)・幼稚園及び幼保連携型認定こども園中堅教諭等資質向上研修(第7...

10月26日(木)加須市立花崎北幼稚園において、標記の研修会を行いました。どちらも最後の研修会でした。午前は、「遠足ごっこ」の保育を参観しました。午後は、担任の先生を交えた協議を行いました。他園を見ることがない幼稚園の先生方にとって、大変参考になる貴重な研修となりました。

<保育室の環境を見て研修する先生方>

<協議の様子>

JICA講演会「あなたなら何をしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~ in ...

JICA東京の御協力で出張講演会を10月7日(土)に川越女子高校で実施しました。

その様子がJICAのHPに掲載されましたので、ぜひご覧ください。

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1520445_14652.html

令和5年度多様な生徒に寄り添う・支えるコーディネーター研修会を実施しました。

10月2日(月)にセンター集合型による「多様な生徒に寄り添う・支える高校コーディネーター研修会」を実施しました。

本研修は高等学校の特別支援教育コーディネーターに指名されている教員、又は今後指名が見込まれる教員を対象として校内支援の基礎的・実践的な研修を実施し、高等学校における特別支援教育の一層の普及・充実を図る研修です。

午前中はそれぞれ基礎コース、実践コースに分かれて、大学の先生の講義を受講しました。貴重な機会にどの受講者も真剣に聴講していました。

午後は現在高校で特別支援教育コーディネーターとして活躍されている先生方による実践発表が行われ、各校の実践に熱心にメモを取っていました。その後は体育館と体育研修室に分かれて特別支援学校のコーディネーターの先生方との交流会が行われました。地域や障害種別に用意されたブースで、説明を聞いたり、相談したりと活発な交流の場になりました。中には列ができるほど熱心に相談をしているブースもありました。

総合教育センターに彩りを ~季節を感じる花々~

爽やかな秋風が吹く季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

総合教育センターの木々の剪定や、季節のお花をきれいに飾ってくださっているのは、「チームぴかぴか&清掃員」の皆さんです。清掃活動や花壇の手入れ、研修に向けた準備やお手伝い等、いつも様々な業務を通じて、センターを支えてくれています。

[朝の清掃のひとコマ]

[埼玉史跡の博物館からの依頼:勾玉作りキットを作成中]

JICA講演会「あなたなら何をしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~ in ...

JICA東京の御協力で出張講演会を9月25日(月)に熊谷女子高校で実施しました。

その様子がJICAのHPに掲載されましたので、ぜひご覧ください。

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1518907_14652.html

令和5年度登載公立小・中学校等校長候補者研修会が行われました

令和5年10月12日、令和5年度登載公立小・中学校等校長候補者研修会が行われました。

この研修は、学校経営について研修を行うことで、校長職としての資質を育成するものです。

「人事評価について」「これからの時代の学校管理職について」「学校組織マネジメントについて」

講義、協議が行われました。受講生は熱心に講義を聞き、活発に協議をしていました。

【講義の様子】

新課程科目「公共」と接続した活動について取材しました

総合教育センターでは、各科目の実践や社会と結びついた学習など、特色のある取組を調査し紹介しています。

所沢西高校では、現在、2年生の3名がリアビズ(高校生模擬グランプリ)2023に参加しています。昨年度「公共」で学習した「経済分野」などの内容を、自分たちで実際に会社を運営することで、社会におけるリアルな学びへ深めています。同校は、第一次審査を突破して最終審査へと進み、現在、自分たちで企画した商品の販売を行っています。

◆詳細はこちら 所沢西高校HP:https://tokonishi-h.spec.ed.jp/

リアビズに参加して模擬会社茶々を立ち上げた3名の生徒にお話を伺いました。

Q 「公共」の授業で学習したことが、今回の取組にどのように活用されていると感じていますか?

〇需要や供給、均衡価格などの知識が、商品の価格設定を考える上でとても役立った。

〇国際社会の分野でSDGsに関する学習を行ったことで、商品の付加価値を検討する際に自分たちならではの視点を

見つけることが出来た。

〇授業で行ったプレゼンテーション(商品案の企画・発表)を経験して、自分たちで一から作る楽しさや、斬新なア

イディアを考える面白さを感じることが出来た。

Q 活動を通じて経験したことの中で、どのようなことが印象に残っていますか?

〇一次審査で、自分たちの商品の独創性が社会人の審査員から評価されて嬉しかったが、一方で、実用性などの具体

的な課題点を指摘されて焦りを感じた。

〇商品の仕入れ先を探すときに、実際にメールや電話で連絡をしてとても緊張した。断られたこともあり決まらない

不安も大きかったが、引き受け先が見つかりとても安心した。

〇最終審査に残った学校を対象としたセミナーの中で、損益分岐点といった新たな知識を学ぶことが出来た。

Q 最終審査のプレゼンでは、どのようなことを伝えたいですか?

〇埼玉県の名産品を商品に使用している(狭山茶の茶殻・小川和紙)。自分たちの考えた商品を通じて、もっと多く

の人に埼玉について知ってもらいたい。

〇私たちの思いが形になるまでのストーリーを、ぜひ多くの人に伝えたい。

〇「蓄光」という視点へのこだわりや、顧客に合わせて商品の「花の色」や「容器」を変えている工夫を見てほし

い。

この後は、10月中の商品販売を終えたのちに、最終審査における利益率や商品のプレゼンテーション等で結果が決まります。

お忙しい中でお話をお伺いした生徒の皆さん、本当にありがとうございました。

★所沢西高校の生徒が企画した商品

商品の説明はこちら

★商品についての説明

【 教職課程(中・高 家庭科)を学ぶ女子栄養大学4年生が来所しました! 】

10月6日(金)教職実践演習の授業の一環として、女子栄養大学 栄養学部 保健栄養学科 教職課程コースで学ぶ4年生18名が来所し、埼玉県立総合教育センターや埼玉県の家庭科教育について学びました。

[総合教育センター概要について]

[連携事業(JICA)について]

[展示ブースにて]

[家庭科指導について]

教員は、未来をつくる子どもの成長に寄与できる素晴らしい仕事です。

「教育は人なり」 これから教員になる皆さん!何事にも前向きに挑戦し、学び続ける教員になってください。

みなさんの未来に期待しています。

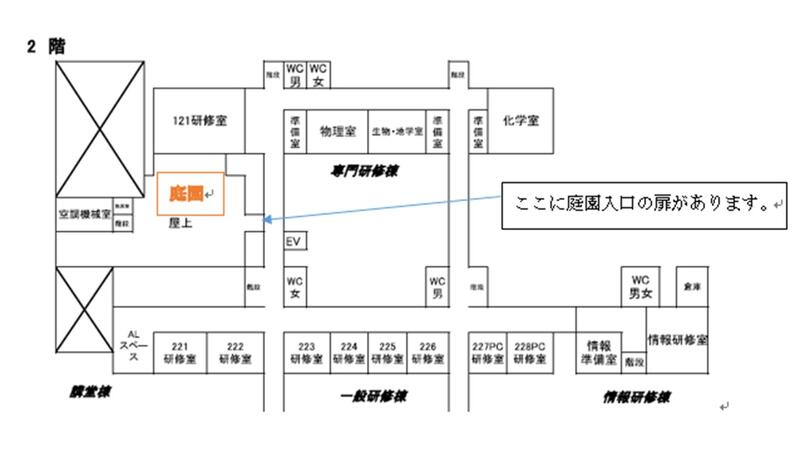

研修生の皆さん、屋上庭園で一息入れてください。

センターには、小規模ですが「屋上庭園」があります。

いくつかベンチも置いてあります。

夏も終わり涼しくなってきましたので、天気の良い日には、研修の合間に是非ご利用ください。

【庭園は2階と3階に分かれています】

<庭園の様子①> 2階部分

<庭園の様子②> 3階部分

<庭園入口> 2階:一般研修棟と専門研修棟の渡り廊下

扉の鍵を開け、階段を上ると庭園に出られます。

【中学校・社会科】5年経験者研修を実施しました

9月22日(金)に、中学校5年経験者研修の教科別の研修を実施しました。(一部教科は別日程で実施)

この研修は、教科等の指導に関する専門性を高めることなどをねらいとしています。中学校社会科では、午前は県立文書館、午後はさいたま地方裁判所(ともにさいたま市浦和区)を会場に実施しました。

午前中に研修を行った県立文書館は、埼玉県地域の中近世から近現代に及ぶ古文書類、明治初年以来の県の行政文書(公文書)・行政刊行物のほか、県域を中心とした地図・航空写真、『新編埼玉県史』編さん時の収集資料、埼玉新聞社撮影の戦後報道写真など、130万点を超える記録資料を収蔵しています。当日は、「外部機関を活用した授業づくり」として職員の方から講義・演習を行っていただきました。貴重な実物資料に触れながら、授業における資料活用などについて考えました。

午後は、さいたま地方裁判所へ赴きました。裁判所では、裁判官の方から解説をしていただきながら、実際の法廷を見学しました。さらに模擬裁判を行い、法廷での裁判を体験する機会をいただきました。体験後には受講者の質問にも答えていただいたりしました。

実習後には受講者から、「今後の授業実践に生かせる有意義な研修となった。」「歴史的資料の魅力や効果的な活用方法を学ぶことができた。」「法廷に入って模擬裁判ができたことは貴重な経験となった。」といった声があり、充実した研修となりました。

県立文書館・さいたま地方裁判所の皆様、研修に御協力いただき、ありがとうございました。

小・中学校初任者研修第9回研修が行われました。

小・中学校初任者研修第9回研修(非集合型研修)が行われました。

特に小学校の方では、理科・図工・音楽を学ぶ日であり、非集合型研修の特色を生かした研修を実施いたしました。

【理科の配信の様子】

【音楽の配信の様子】

【図工の配信の様子】

今年度も第9回まで研修を終えました。

次回からの小・中学校初任者研修では、センターでの集合型研修が続きます。

受講者の皆様にとって、学び多き研修となるよう努めていきたいと思います。

5経験者研修「異校種授業研究会」を実施しました。

9月12日(火)に行田市立西中学校を会場に、異校種授業研究会(主催:行田市教育委員会)を実施しました。

この研修は、異なる校種の教員が授業研究を通じて、児童・生徒の発達段階に応じた教育内容や方法について、相互理解を深めるとともに、授業力を向上することをねらいとしています。

主な研修内容としては、公開授業参観(全クラス)、研究授業参観(数学)、研究協議、講義「小中の系統とキャリア教育」です。

研究協議では、公開授業および研究授業の内容を踏まえ「小中高の接続を意識した教育活動」や「主体的・対話的で深い学びの充実について」をテーマに、それぞれの校種やこれまでの経験を基に、会場校での指導の視点や授業の様子などを中心に、各校でどのように活かしていくのかなどについて活発に協議を行いました。

この研修を契機に、受講生の皆さんには、児童・生徒のより良い成長と学びのため、異校種との連携を図ってもらいたいと思います。

なお、異校種授業研究会は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(計55校(園))を会場に9月上旬から11月下旬にかけて実施します。9月12日は埼玉県立熊谷特別支援学校においても実施しました。

JICA講演会「あなたならどうしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~ in 熊...

JICAの御協力で標記講演会を9月25日(月)に熊谷女子高校にて実施します。

講演会に向けて緒方貞子さんを紹介するパネルの展示をさせていただきました。

熊谷女子高校 3階 図書室前

図書室内の緒方貞子さんに関する書籍も合わせて展示していただけました。

特別支援学校初任者研修「全体研修Ⅴ」を実施しました。

9月6日(水)に特別支援学校初任者研修をオンラインで実施しました。 今回は、「情報モラル教育の推進」「いじめ等生徒指導上の諸課題の理解と対応」「長期欠席・不登校の理解と対応」「教師の授業力向上の取組について」といった講義を行いました。これらの講義に加えて総合教育センター高田参与(前教育長)から特別講話「初任者の皆さんに向けて」をいただきました。初任者の気持ちに寄り添いながら、今までの5か月間を振り返って自己採点してみることや、「授業がいのち」「専門性を磨く」「自分自身を磨く」、という三つの大切なことをお話しいただきました。初任者にとって、大変励みとなる言葉をたくさんいただき、「学び続けることを忘れず児童生徒一人一人に向き合い、授業、専門性、自分自身磨きに取り組んでいこうと思いました」という感想がありました。

次期埼玉県教育振興基本計画策定に向けた教職員からの意見募集について

教職員の皆さまから、次期計画策定に当たっての「これからの本県教育にとって必要な取組」について、アイデアを募集しています。

様式等の指定はなく、手軽に提案可能です。リンクの「埼玉教育ナレッジ&アイデアボックス」ページにある専用フォーム(電子申請・届出サービス)より、皆さまのポジティブ・前向きな提案を、是非お寄せください!

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2203/knowledgeandoidea.html

※募集期間:8月28日(月)~9月11日(月)

※いただいた提案は、次期計画策定に当たっての参考としていきます。

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を実施しています。

令和5年9月のテーマは「生徒指導」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

【金融教育研修】高校5年研_商業教科別研修で「東京証券取引所」及び「日本銀行(本店)」に行って...

高等学校5年経験者研修商業の外部機関研修で、株式会社東京証券取引所と貨幣博物館及び日本銀行本店を訪問し、御講義と見学及びレクチャーを受けました。金融教育の大切さを直に受けることができた1日となりました。

↑”歓迎”の表示をしていただきました。

↑日本銀行本店正面玄関前 にて

受講生からは、次のような声が聞けました。「実際に目で見て、身体で体験することもでき、大変有意義だった。特に日本銀行では普段入ることができない地下金庫に入り、感じたことを授業で生徒に伝えたい。机上の研修では得られない貴重なことが短時間で得られた。」

高等学校中堅教諭等資質向上研修(保健体育)が行われました

8月1日(火)からスタートした教科での研修。

8月は1日(火)・8日(火)・17日(木)・24日(木)の4回行いました。※17日はオンラインでの実施

実技での研修が多く、暑い中ではありましたが、無事に終えることができました。

写真は8日に行わた研修で、ブラインドマスクを着用しての歩行体験、義足体験の様子です。

生成AIについて学ぶコンテンツの公開について

ホームページ内「教育情報」の「ICT教育」に、生成AIに関するコンテンツを掲載するページ「探究‼ 生成AIの世界」を開設しました。

生成AIに関する基本的な説明や活用に関する情報を公開していく予定です。

是非ご覧ください。

↓画像をクリックしてもページに移動できます。

8月18日(金)幼稚園等新規採用教員研修第6回研修会、長瀞げんきプラザで実施しました!

幼稚園等新規採用教員研修第6回研修会は、長瀞げんきプラザで実施しました。午前は、秩父ジオパーク 上席推進員 吉田健一先生 をお迎えし、講義「自然の中の遊び」、演習「埼玉の自然を感じて」を行いました。演習では、げんきプラザで自転車を借りて、講義の中で出てきた場所を実際に回りました。暑い中でしたが、風を切って緑の中を走るのは、とても気持ちよく、講義にあった「自然の中で脳は活性化する」ということを実際に感じることができました。皆さん、はじける笑顔でした!

<講義の様子>

<演習の様子:岩畳の対岸>

<演習の様子:ポットホール>

<演習の様子:自然の博物館>

7月25日(火)令和5年度埼玉県高校生福祉研究発表会が開催されました!(会場:滑川総合高校)

~本日は、福祉科の大会の様子をお届けします~

この大会は、福祉を学ぶ高校生が介護に関する知識や技術を競う大会で、様々な視点から自立生活支援の方法を創造し、課題解決力の向上を目指すことを目的に開催されています。

[出場高校] 狭山緑陽高校・小鹿野高校・戸田翔陽高校・滑川総合高校・大川学園高校・誠和福祉高校

介護技術部門

研究発表部門

交流会

笑顔あふれる交流会では、生徒実行委員を中心に、様々な企画が行われました。

最優秀賞校は、8月31日に栃木県で行われる関東大会に出場します。みんなで応援しましょう!

介護技術部門 最優秀賞:誠和福祉高校

研究発表部門 最優秀賞:戸田翔陽高校

「埼玉教育」第2号の発行について

「埼玉教育」第2号を発行しましたのでお知らせします。

本号も、県内各地の多くの先生方に御執筆いただきました。ありがとうございました。

巻頭挨拶を埼玉県教育委員会 日吉教育長、巻頭言を明治学院大学 小野 昌彦 教授、埼玉パナソニックワイルドナイツ ロビー ディーンス監督に御執筆いただきました。

特集は、⑴ 生徒指導と教育相談の充実、⑵ 多様なニーズに対応した教育の充実 です。

今年度からデジタル版となっており、こちらをクリックするか、センターHP

是非、御一読ください。

JICA 南アフリカ共和国への派遣事業について

JICA 南アフリカ共和国への派遣事業について

埼玉県教育委員会とJICAは、 現職教員を南アフリカ共和国の科学振興のために海外協力隊として派遣する覚書を締結し、 この夏、そのキックオフとして南アフリカ共和国のナショナルサイエンスウイークに合わせて、 3名の先生方が派遣されました。

「新任校長研修会 第2日」を実施しました

今年度、公立小・中学校等新任校長研修会及び県立学校新任校長研修会は【第1日 オンデマンド、第2日 オンライン、第3日 集合】で実施します。

8月4日(金)は、第2日研修会をオンラインにて実施しました。

講義「学校事故と裁判」はどの校種も一緒に、その後①小・中学校等、②県立学校に分かれ、午後は①小・中学校、②県立高等学校、③県立特別支援学校で受講していただきました。

第3日は集合型研修になります。小・中学校等の校長先生方には、オンラインで協議した同メンバーでの協議を予定しております。

【異校種合同でプログラミング研修!】中学校「技術・家庭(技術分野)」と高等学校「情報」及び「商業」

8月7日(月)特定非営利活動法人みんなのコード未来の学び探求部から講師をお招きして1日研修を行いました。プログラミング(Pythonやプログル)体験はもちろん、AIの仕組みや活用、ChatGPTの利用体験、さらに大学入試問題(一部)も御講義していただきました。

受講生からは、次のような声が聞けました。「ぜひ今後の授業に活用してみたい。中学校との情報共有は大事だと感じた。」「プログラミングを始めとした中高の接続について、中学校で”どこまでやらねばならないか”を具体的に理解できました。」「中高連携の情報交換を通して、どのような基礎知識を持って高校に入ってくるかを学べた。また、活用法などを共有し、生徒のよりよい学びや、働き方改革につなげていきたいと思った。」

「自閉症支援トレーニングセミナーin埼玉」教材 等の紹介について

埼玉県特別支援学校長会、埼玉県特別支援学校副校長・教頭会、埼玉県自閉症協会共催の「自閉症支援トレーニングセミナー」が8月4日(金)~8月6日(日)の三日間、岩槻はるかぜ特別支援学校にて行われました。このセミナーは、自閉スペクトラム症児・者の療育・教育・その他支援に関わる方を対象に、自閉スペクトラム症についての理解を深め、個々の自閉スペクトラム症児・者へより適切な対応ができるようにするため、TEACCHプログラムのアイディアを活用し、特性に基づいた支援方法や技術を学ぶ研修会です。

当日は、自閉症児・者と関わりながら、活動を通して表れる様々な状況に応じた対応方法について、受講者が自分たちで支援方法を考え、実践し、技術を習得していきます。

作成した数々の教材 等を、総合教育センターの中研修室へつながる通路に展示をしております。御来所の際には、是非、御覧ください。

生成AIについて学ぶコンテンツ

生成AIについて学ぶコンテンツ

現在急速に社会に浸透している生成AIについて、基本的な知識を学ぶためのコンテンツを作成しています。

第1弾では以下の内容の動画を公開予定です。

動画①「生成AIとは」

・生成AIの概要や生成AIが回答を生成する仕組みについて

動画②「生成AIでできること」

・生成AIの効果的な活用方法について

動画③「生成AI活用の留意点」

・個人情報や著作権等に関する注意点について

当ホームページにて公開予定です。

JICA地球ひろば 先生のお役立ち教材の紹介を更新しました。

JICA地球ひろば 先生のお役立ち教材の紹介を更新しました。

世界の教室から

詳細はこちらをご覧ください。https://www.center.spec.ed.jp/bbses/bbs_articles/view/394/a9b618c2a8e94425b5b5e029378eb850?frame_id=738

研修等参加時の熱中症予防対策のお願い

センターでは、各研修室については空調を入れておりますが、廊下やトイレについて空調が入っておりません。

研修等については、軽装(ポロシャツ、開襟シャツ、チノパンの着用可能)で、保冷グッズ、扇子などをご用意いただき、適時水分補給をするなど、熱中症予防対策をしたうえで御参加いただくようお願いいたします。

なお、空調については集中管理をしておりますので、各研修室の空調操作盤は使用できませんので御了承ください。

【調査研究】「第2回調査研究協力委員会 高校国語部会」が行われました

7月21日(金)に、調査研究「第2回調査研究協力委員会 高校国語部会」が、オンラインで行われました。

令和5年度の研究テーマの一つは「教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究」(2年計画1年目)です。各教科等の見方・考え方を働かせながら、児童生徒の資質・能力を育成する「教科等横断的な視点に立った授業づくり」の実現に向けた実践的な調査研究を行うことを目的としております。

調査研究協力委員の先生方には、育成したい資質・能力、単元、関連する教科について、活発な意見交換をしていただきました。

調査研究の過去のテーマや資料は、総合教育センターホームページトップ画面の「調査研究」よりご覧いただけます。

【専門研修】「教諭等・学校組織マネジメント研修会」が行われました

7月14日(金)に、専門研修「教諭等・学校組織マネジメント研修会」が実施されました。

当日は、県内の県立・市立高校や特別支援学校からの推薦を受けた、各学校のミドルリーダーとして活躍されている31名の先生方が参加しました。

講師には、福井大学大学院 特命教授 福島 昌子 先生をお招きし、午前は「教員間・学校間の学びのネットワークづくり」と題しご講義をいただき、午後は「ファシリテーターの役割」と題してファシリテーター演習のご指導をいただきました。

午前の講義では、「子どもの学びの見取り方」を中心に、今、学校で求められている“主体的・対話的で深い学び”についてどのように学校で推進し、実現させていくかについて、ご講義いただきました。大変示唆に富む内容で、受講者も真剣に聞き入っていました。

午後の演習では、ファシリテーターとしての基本と実践を行いました。ファシリテーターとは、会議が円滑に進行し、その目的を達成できるように導く役割を担う人を指します。今日の実践では、会議の進行ばかりでなく、発言を促したり、意見をまとめてコントロールするなどの技法を学びました。

受講者はその難しさや手ごたえを感じつつ、教員間の円滑なコミュニケーションが生徒の学びをより高めることを認識することができた、有意義な研修となりました。

特別支援学校初任者研修「食農教育体験研修」が江南支所で行われました

6月14日(水)、6月28日(水)、7月5日(水)、7月12日(水)の4日間に分かれて、特別支援学校初任者研修「食農教育体験研修」が行われました。

緑豊かな場所で①ジャガイモの収穫 ②牛舎でのウシ・ポニーの飼育管理 ③水稲の栽培管理などの体験研修を通して、食に係る者としての責任や、農福連携(農業と福祉の連携)について主体的に学ぶことができました。併せて、田んぼでの作業や動物の世話などを協働する中で、初任者同士のコミュニケーションが更に深まったように感じました。体験を通して、土の感触や牛や馬の体温を肌で感じ、机上の研修では味わえない充実感や達成感が得られた研修となりました。

中堅養護教諭資質向上研修(第2回)が行われました

7月7日(金)に中堅養護教諭資質向上研修が行われました。第1回はリモートでの研修でしたので、集合で実施する初めての研修となりました。

女子栄養大学 名誉教授 三木とみ子様を招き「ミドルリーダーとしての養護教諭の役割」「研究的視点でみる養護教諭の実践」と題し、一日ご講義をいただきました。

中堅養護教諭として、「養護教諭の専門性」をどのように生かしていくのか演習を通して学びを深めました。

ひとり一人の質問や疑問にも丁寧にお答えいただきました。研修後の受講者は「あっという間の一日でした。」と充実した表情でした。

【専門研修】「高等学校情報科 進学指導を意識した授業づくり」が行われました

7月10日(月)に、専門研修「高等学校情報科 進学指導を意識した授業づくり」が、オンラインで行われました。情報科の専門研修は、今回初めての実施になります。

令和7年度より、大学入学共通テストで「情報Ⅰ」が実施されることをふまえ、外部講師からのご講義をいただいた後に、進学指導を意識した授業づくりに関する実践事例の共有及び協議を行いました。

※書画カメラの映像をzoomで配信中

学期末の忙しい時期にも関わらず多くの方にご参加いただき、大変有益な研修会となりました。講師・受講者としてご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

センターでは、学校でのニーズに応じて多種多様な研修を実施しております。今後も積極的なご参加をお待ちしております。

【教育資料室】今月のテーマ展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和5年7~8月のテーマは「授業と学び方の工夫」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

落雷・降雹について

本日(6/28(水))16:00頃からセンター付近で落雷が相次ぎ、ピンポン玉大の降雹がありました。

施設の被害は確認されていませんが、明日(6/29(木))にかけても荒天が予想されています。

来所の際は十分お気を付けいただきますようお願いいたします。

<降雹の様子>

白いものが雹になります

新規採用栄養教諭等研修(第4日)が行われました

新規採用栄養教諭等研修(第4日)が北本市にある公益財団法人埼玉県学校給食会で行われました。

研修内容は、「埼玉県学校給食会の概要と役割」、「献立作成の基本」、「学校給食会の施設見学」、「関係帳簿の作成の実際」、「学校給食歴史館の見学」でした。

下の写真は、公益財団法人埼玉県学校給食会内にある学校給食歴史館の見学をしている様子です。

受講者のみなさん、真剣な眼差しで、学校給食歴史館の紹介DVDを見ていました。

お気づきの方がいるかもしれませんが、写真をよく見ると、机と椅子が昔のものです。

また、館内には給食の歴史を紹介した展示物がたくさんあり、給食の献立作成のヒントとなっていたようです。

児童生徒のために日々美味しい給食を作ってくれている栄養教諭のみなさん頑張ってください!!

研修の実施にあたり、会場提供ならびにご講義でお世話になりました、公益財団法人埼玉県学校給食会の皆様に心より感謝申し上げます。

【研修の様子】

【生徒がイキイキ! 専門高校~鴻巣女子高等学校編~】

鴻巣女子高校は、普通科・保育科・家政科学科の3つの学科を有する専門高校で、保育・被服・調理の家庭科3分野を学べる埼玉県の家庭科拠点校です。中でも、「保育科」は、全国公立高校唯一の学科であり、多彩なカリキュラムをもとに、保育のスペシャリストを育成しています。

[6月14日(月)高校初任者研修の様子]

講義のなかで、高校生が保育を学ぶ意義や、「子どもたちのためにという視点で職務にあたり、生徒も先生もウエルビーイング!」との校長の熱いメッセージを受け、受講生一同、家庭科教員として貴重な時間を過ごしました。

受講生からは、「明日からの指導に活かそうと思える内容がたくさんありました。」「家庭科教員として”生徒の感性”を育むことは大切というお話がとても印象に残りました。現任校で出来ることを探していきたい。」といった前向きな感想も聞かれました。将来の埼玉県の家庭科界をけん引する存在となってくれることでしょう。

【高等学校初任者研修】教科別研修(情報科・工業科)が行われました

6月14日(水)に高等学校初任者研修の教科別研修が行われました。教科によって高校や外部機関を会場にして実施しました。

専門教科の「情報」と「工業」は、鉄道博物館(さいたま市)にて実施しました。

鉄道博物館での研修は、平成24年3月に鉄道博物館と総合教育センターが「教員研修並びに教材開発等における連携・協力に関する覚書」を交わしたことに始まります。その後、御指導及び御協力をいただき、毎年研修を実施させていただいております。

研修では、まず副館長の岩見様より、博物館設立の経緯から社会的意義、県教育委員会との連携、館内の魅力紹介などについてご講義をいただきました。

後半は、プレゼンテーションの手法について実践力を高める演習を行いました。情報通信端末を使い、館内の展示物を撮影、プレゼンテーションの作成及び編集をし、最後には発表を行いました。

これからの学校教育には、外部機関との連携による教育力の向上は必要な視点です。受講者が今後の教育活動の中で、地域との連携を実践していくことを願います。

研修の実施にあたり、会場提供ならびに御講義でお世話になりました、鉄道博物館の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

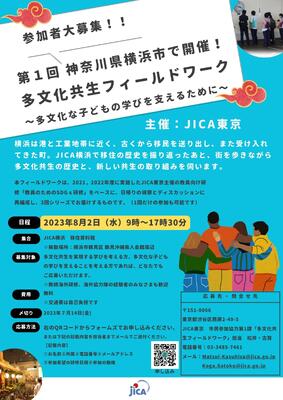

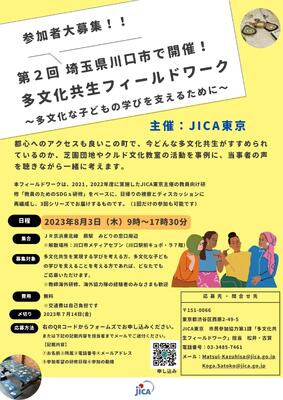

多文化共生フィールドワーク参加者募集! ~多文化な子どもの学びを支えるために~

多文化共生フィールドワーク参加者募集! ~多文化な子どもの学びを支えるために~

JICA東京では今年、多文化共生のための教育を考えるフィールドワークを行います。

第1回:8月2日(水)神奈川県横浜市、第2回:8月3日(木)埼玉県川口市。

是非ご一緒しませんか?

詳細はこちら → https://www.center.spec.ed.jp/JICA

JICA講演会「あなたならどうしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~

JICA講演会「あなたならどうしますか?」~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~

JICA東京の御協力で標記講演会を県内の女子高校向けに計画しています。

本講演会は、パネル展示とJICA職員による講演会の内容です。

最初のパネル展示校として春日部女子高等学校で、

展示させて頂きました。

春日部女子高等学校 外国語棟(国際通り)

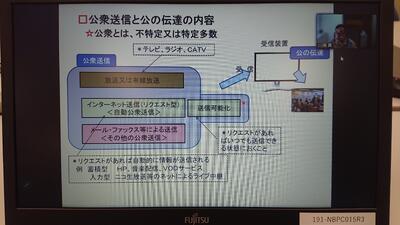

令和5年度埼玉県著作権講習会を開催しました

令和5年度埼玉県著作権講習会を開催しました

6月9日(金)に「埼玉県著作権研修会」をオンラインにて開催し、県内公立学校教職員及び社会教育関係者62名の方々が参加しました。

講師として、公益社団法人 日本複製権センター 理事長 川瀬 真 様をお招きし、『学校教育における著作権とその取扱いについて』と題して講義を行っていただきました。

著作権法の基礎知識をはじめ、学校教育における著作権の取り扱いについて具体例を交えながら御講義いただきました。

授業や学校行事における著作権の問題点や注意点について、適切な理解と実践を支援するための重要な機会となりました。

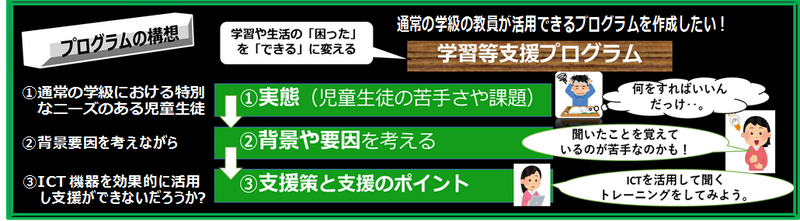

「彩の国 みんなのみかた プログラム」

『彩の国みんなのみかたプログラム』ってなに?

これは、児童生徒の「できた」「わかった」を増やすことができるプログラムです。児童生徒の学習面や行動面の特別なニーズについて、背景要因を踏まえた指導や支援方法を知ることができます。以下のQR及びURLから是非体験してみてください。

※『彩の国みんなのみかたプログラム』は、令和3・4年度の特別支援教育担当の調査研究で開発したものです。

★「みんなのみかたプログラム」URL及びQR

URL:https://sites.google.com/st.spec.ed.jp/mikata2/

「JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト2023」

「JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト2023」

本センターの連携機関である「独立行政法人国際協力機構(JICA)」が実施する「JICA国際協力中学生・高校生 エッセイコンテスト2023」の御案内です。

今年度のテーマは「地球に生きる私たち~未来へつなげるために~」です。

詳細はこちら → https://www.center.spec.ed.jp/JICA/4