センターニュース

『生徒がイキイキ!~専門高校~ ダイジェスト』

今年度から、「専門高校(農業・工業・商業・家庭・看護・福祉)」の魅力を発信することを目的に、特色ある様々な取組をお届けしてまいりました。専門性を磨き、職業人として羽ばたくことを目標に頑張っている高校生の様子が、より多くの方々に伝わっていたら嬉しく思います。お忙しい中、取材に応じてくださった生徒・教職員の皆さん、御協力ありがとうございました。

[春日部工業高校(工業):市民参加型イベント+3科合同課題研究発表会]

この他にも、

[越谷総合技術高校(工業):課題研究”鳥人間シミュレーターの開発”]

の記事も掲載しました。

専門高校にご興味のある方は、どうぞお近くの専門高校へお立ち寄りください。教職員の方からの記事の掲載依頼も随時受付しております。

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

3/16(土)開催! JICA埼玉デスク×春日部女子高校

JICA東京からイベントの案内がありましたのでお知らせいたします。

JICA埼玉デスク×春日部女子高校

1日限りの特別授業を実施!クイズや実験を通して、「水」について知ろう!

今年度リニューアルした春日部市の新庁舎とショッピングモール(ララガーデン)でSDGsのイベントを3月16日(土)に開催します!

このイベントは春日部市内でSDGsについて取り組みを行っている企業や団体などが集まり、ワークショップなどを企画しています。

JICA埼玉デスクは、探究学習で関わりのある春日部女子高校とコラボし、1日限りの高校生による水についての授業を行います。「途上国のこと」「水のこと」を楽しく知ってもらうためにレッスンプランを考えました!参加者には、JICAオリジナルのSDGsグッズもお渡しします!

春日部でお会いできることを楽しみにしております!

日時: 2024年 3月 16 日(土)10:00-16:00

※JICAのワークショップは11:00-12:00、13:00-14:00の2回(要申込)

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/SDGsmiraitoshi/23873.html

チラシはこちらです。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/5/formchirasi.pdf

「令和5年度長期研修教員成果発表会」を開催しました。

今年度、センターでは5名の教員を令和5年度埼玉県長期研修教員として受け入れています。

2月26日(月)には、センターで成果報告会を開催しました。当日は、参加したセンター所員に対して、各研修教員が1年間の研究の成果を報告しました。研修教員の報告後には、それぞれの研究に対し、総合企画長による指導講評を行いました。

3月14日(木)には、センターで退所式を行います。5名の先生方の今後の更なる御活躍を期待しております。

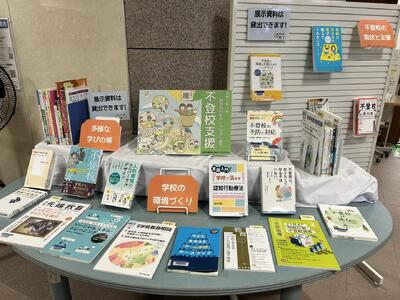

【教育資料室】今月のテーマ別資料展示のお知らせ

教育資料室では、テーマを決めて資料展を開催しています。

令和6年3月のテーマは「不登校支援」です。

資料リストなど、詳しくはこちらをご覧ください。→【教育資料室 資料室新着情報】

展示資料はどなたでも自由にご覧いただけます。貸出もできます。ぜひお越しください。

春の訪れ~新しい年度の準備~

当センターのバスロータリー脇に、太陽の光を浴びた黄色に輝く福寿草を見つけました。暖かい春の訪れを知らせるように咲く福寿草「幸せを招く」という花言葉があるそうです。春はもうすぐです。私たちも春に向けて、新しい年度の準備をしていこうと思います。

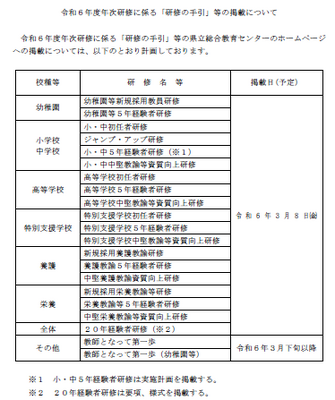

そこでお知らせです。令和6年度「研修の手引」を近日公開します。当センターでは、ペーパーレス化を推進するため、ウェブサイト内に「研修の手引」をアップロードして公開しております。詳しくは、以下の表(総セ第863号参照)を御確認ください。また、関係する方は、当該研修に係る「研修の手引」をダウンロードして御活用いただきますようお願いいたします。なお、変更の際は「研修用ウェブサイト」にてお知らせいたしますので御確認ください。

【総セ第863号別紙(令和6年2月16日付)】より

~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~連続出張講座 Part4~ 浦和第一女子高等学校にて実施

~緒方貞子さんから何を学び、どう生きるか~連続出張講座 Part4~ 浦和第一女子高等学校にて実施

JICA東京では緒方元理事長の「ことば」をパネル化し、埼玉県内の高校にパネルの巡回展示と「高校生として何ができるか」を一緒に考える出張講座を行っています。

今年度最終回となる第4回目を、埼玉県立浦和第一女子高等学校にて令和6年1月9日に実施しました。

今回の登壇者はJICA広報部 竹田幸子部長兼JICA地球ひろば所長。

多岐にわたる経歴をお持ちの竹田部長が、国際協力に興味を持ったきっかけや関わり方について、高校生に向けてどのように伝えたのか、是非JICA東京ホームページでご覧ください。

JICA東京HP トピックス

https://www.jica.go.jp/domestic/tokyo/information/topics/2023/1530931_14652.html

「教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究」中間報告会を行いました。

センターでは、学校教育や社会教育の抱えている課題の改善・解決のためにテーマを設定し、センター指導主事が、学校の教員等とチームを作って1年から2年の計画で調査研究を行っています。

教職員研修担当では、今年度「教科等横断的な視点に立った授業づくり」をテーマとして、2年計画のうち、1年目に取り組んでいます。

2月20日(火)に、担当内での中間報告会を行いました。

開会行事後の教科部会報告会では、3グループに分かれ、各教科部会での実践事例の紹介及び協議が行われました。

その後の全体報告会では、理科担当の指導主事から小中学校での実践事例について紹介が行われ、全体での協議が行われました。

最後に、講師としてお招きした聖心女子大学 現代教養学部 教育学科 教授 益川 弘如 氏による指導講評をいただき、閉会しました。

今年度の結果を踏まえ、次年度も教科等横断的な視点に立つ授業づくりに関する課題解決の一助となるよう、研究を進めてまいります。

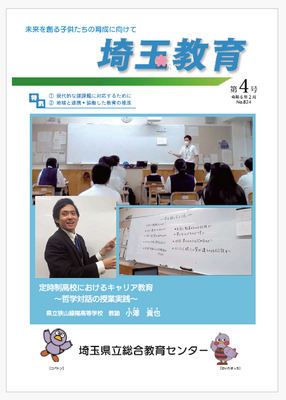

「埼玉教育」第4号を発行しました

令和5年度「埼玉教育」第4号を発行したので、お知らせします。本号も県内各地、多くの先生方に御執筆いただきました。ありがとうございました。

巻頭言を 京都大学大学院 石井英真 准教授、教育法規・教育情報を 埼玉大学 浅海純一 教授に御執筆いただきました。特集は、① 現代的な諸課題に対応するために、② 地域と連携・協働した教育の推進 です。

今年度からデジタル版となっております。こちらをクリックするか、センターHP からダウンロードできます。また、埼玉県立図書館デジタルライブラリーからも検索できます。

是非、御一読、御活用ください。

株式会社日テレ アックスオン様のホームページに紹介いただきました

文部科学省「外部人材活用事業(アーティスト部門)」を受託した日テレアックスオンの社員の方が、当センターで研修を受講しました。詳しくは、以下のリンクから日テレアックスオンの記事をお読みください。

https://www.ax-on.co.jp/news/6gsc4voe1pj2zkl2/

この事業は、教職未経験者の参画を通じて児童生徒の学びを豊かにすることを目的に、文部科学省が実施しているものです。高度な知識経験等を備える社会人の方が学校で講師として参画できる仕組みづくりの調査研究の一環として、当センターがお手伝いしました。

今後、社会との接続を図る新たな学びの場の創出につながることを期待しています。

特別支援学級新担当教員研修会【本採用者対象】を実施しました。

本研修は、今年度初めて特別支援学級を担当する教員を対象に、障害のある児童生徒の発達等に関する基礎知識、指導方法及び学級経営について学ぶ内容となっています。

1月31日(水)は、全5回の研修の最終日として、講義、協議、演習を行いました。講義では、障害のある児童生徒に対して、これから担当者としてどのように対応していけば良いかを考える内容でした。協議では、1年間担当した児童生徒の変容について各グループで共有しました。演習では、個別の指導計画の見直しや年度末のまとめ、次年度に向けた作成についての留意点等を学びました。どのグループも意見や疑問点を出し合うことで、明日からの取組に向けて一歩前進できたことと思います。

5回の研修を通して特別支援教育の推進者として気持ちを新たにした研修となりました。